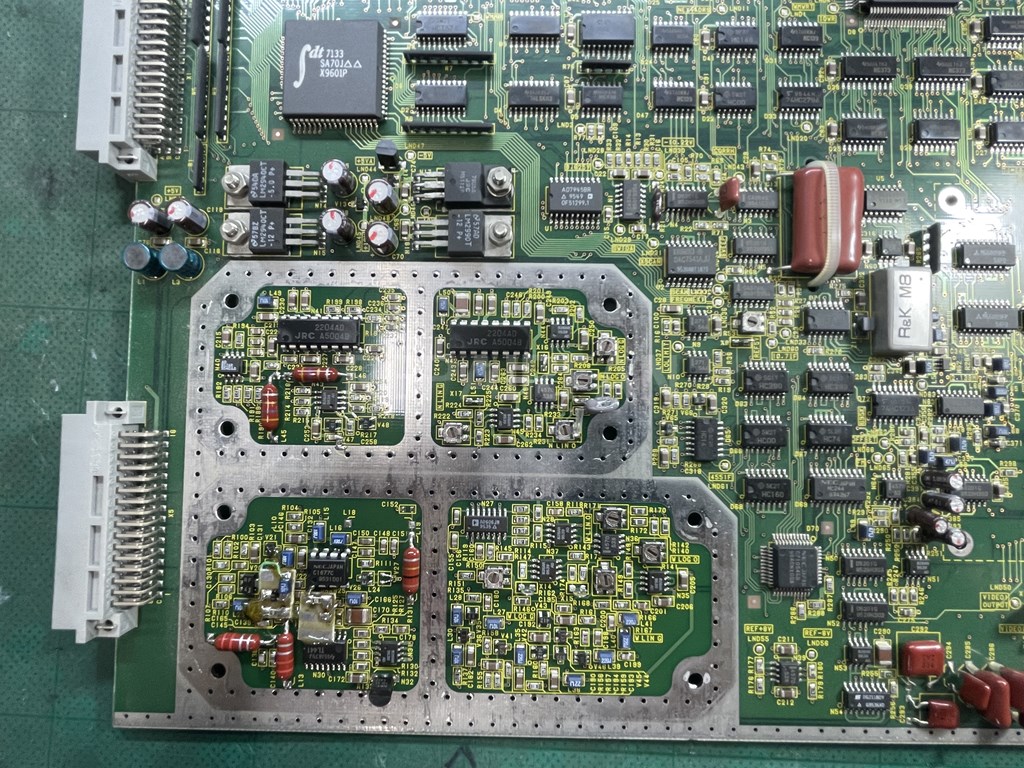

MS2651A アンリツの9kHz~3GHzまでのスペアナ。当時の情報を見ると携帯電話の普及時期と重なっていたこともあり、最小構成で10kg未満と小型軽量を売りにしている。

今回は電源は入るが表示が出ないというもの。修理を開始してみると色々と不良連発で、ちょっと長編になる。

ひとつ前の写真は、既に電源が投入されているがディスプレイが点いていないのが分かると思う。

で!この機種は、背面にコンポジット出力(いわゆるビデオ出力ね)がある。信号は懐かしのNTSC(笑)だ。

ブラウン管モニタをつなぐと~、ほら!やっぱり映った!ディスプレイの修理だけで終わるのか!?!?

しか~し、起動チェックが終わった後、真っ白な画面になってそれ以上進まない。

って事で、分解するしかないですよね!

*写真では、フロントのベゼルまで外しているけど、背面の足を止めているネジを外せば外郭が後ろ側にズボッとぬけます。

oh・・・中は埃まみれなので、修理の前に清掃しておきます。エアーでプシューとしたり拭いたり。

清掃しながら目視確認していると、水濡れか腐食痕の様な物が・・・水濡れ機は厄介ですぞ orz

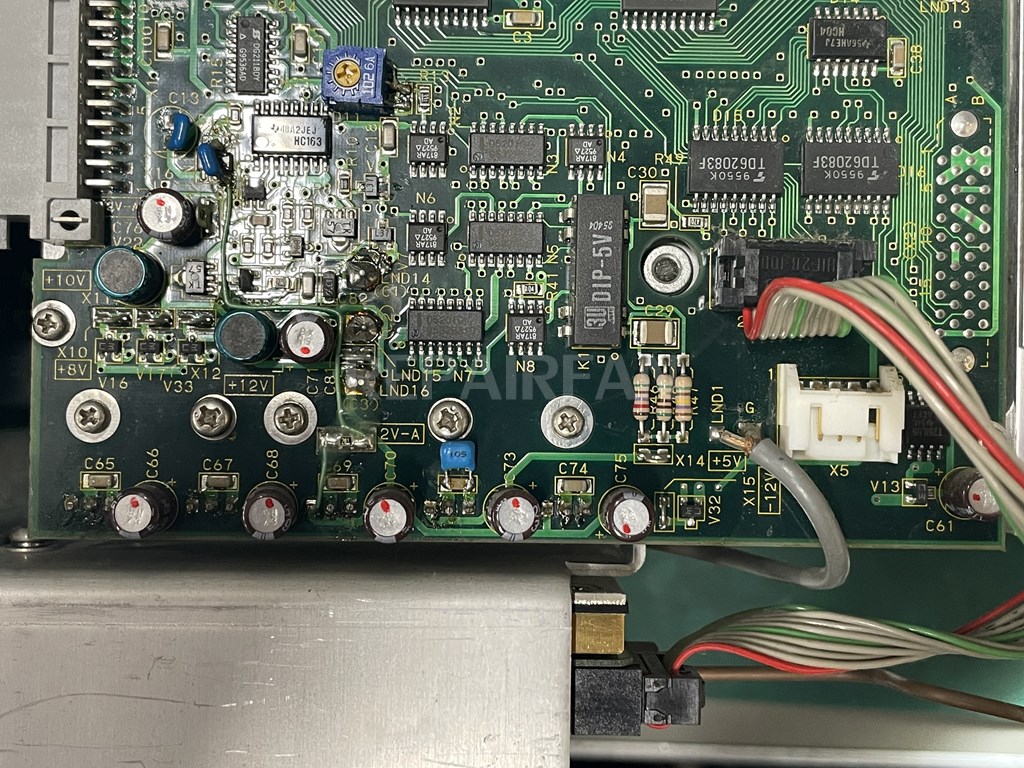

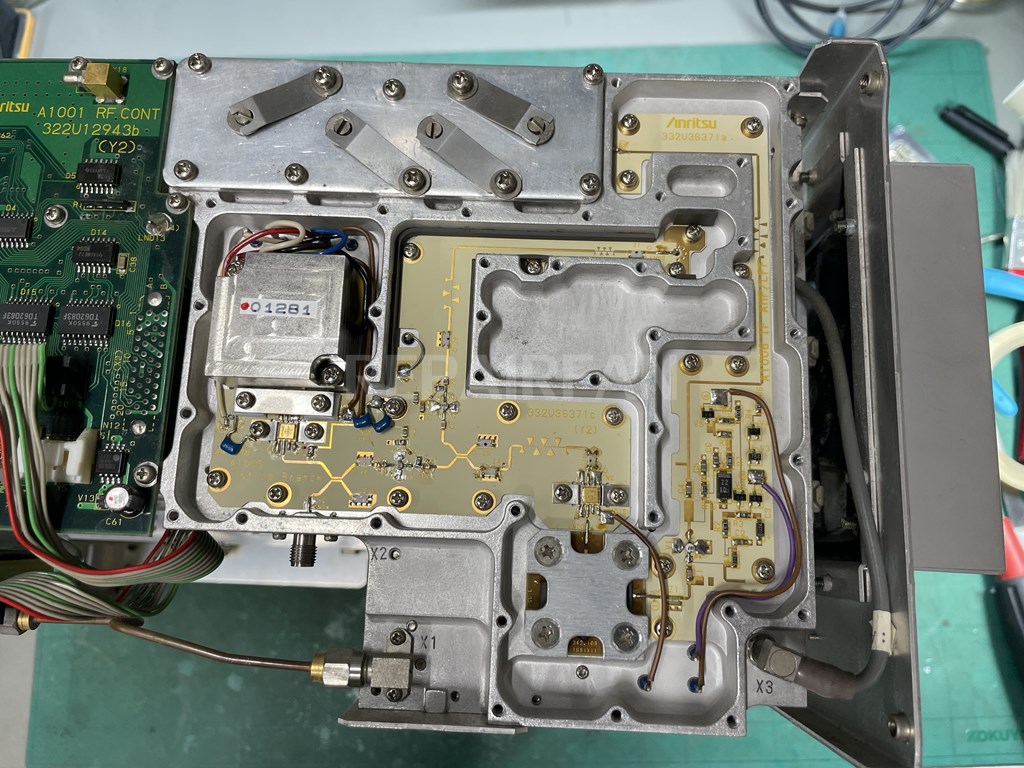

本体、右側面のRFconverterに各電圧のチェックポイントがあるので測定。ここで-12Vが正常に出ていない(ほぼ0V)事を確認。

-12V系が短絡していないのを確認できたので、まずは電源の不具合であると判断。

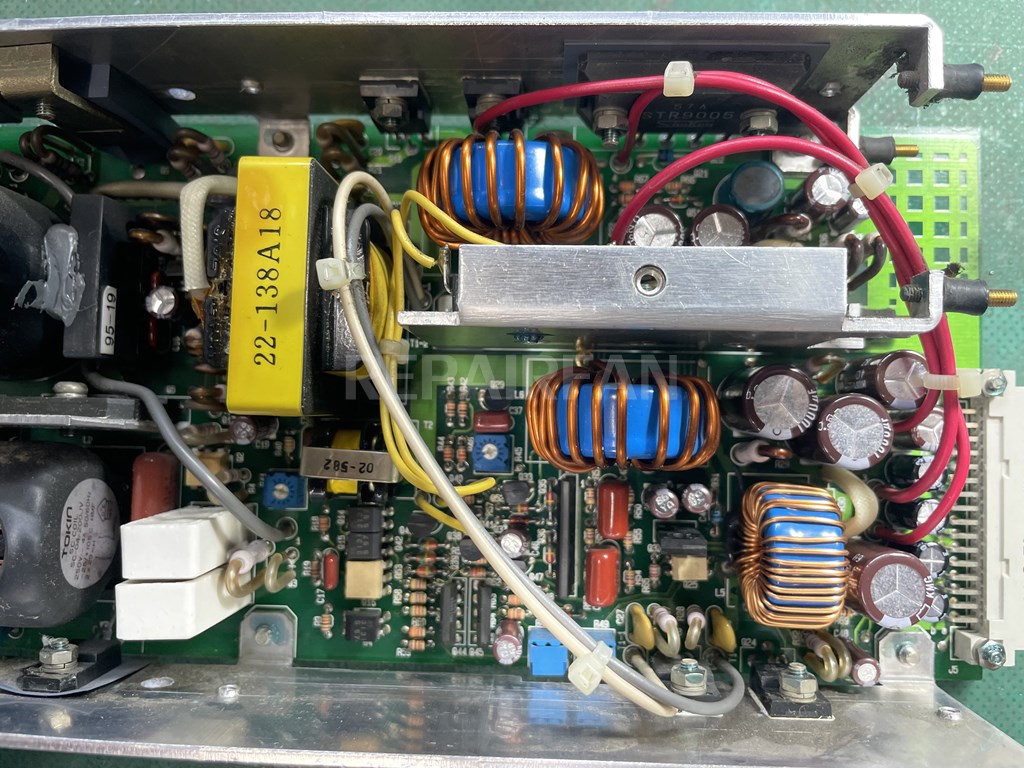

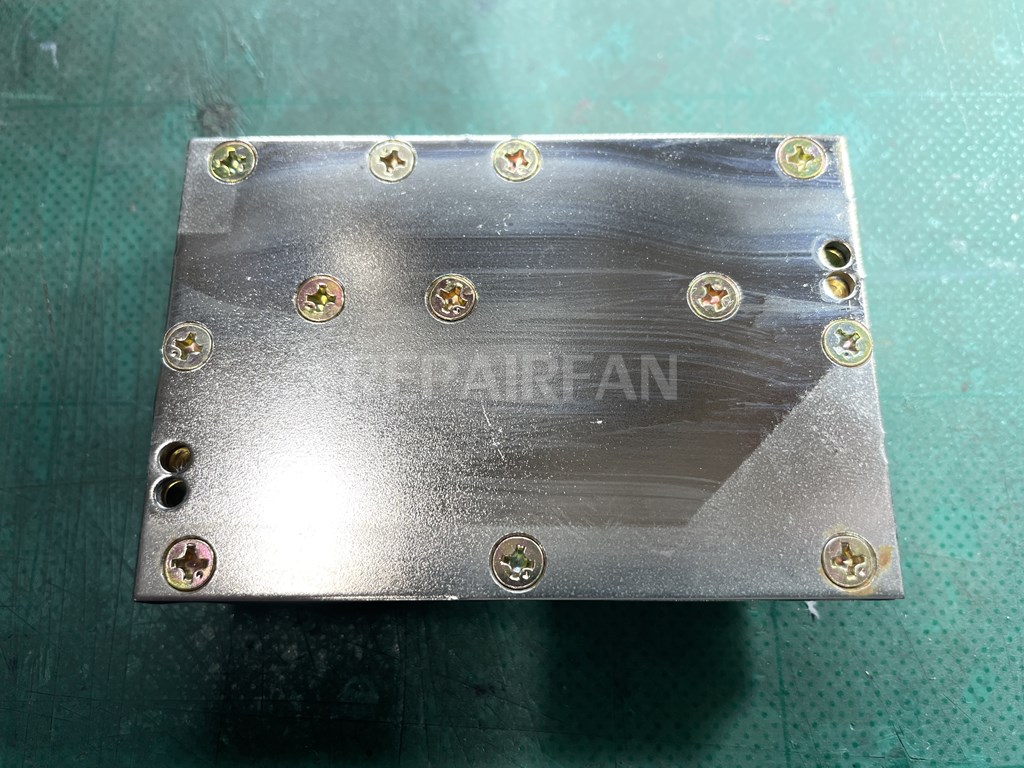

背面パネルを外して固定ネジを外すと~、モジュラ構造の電源ユニットが外れる。

電源ユニットのネジも外して、カパッとopen。

サイドには放熱シリコングリスが塗ってあるので拭き取っておきます。作業に熱中してると確実に自爆します(笑)

*ハッキリ言って、こんな薄塗りに何の効果があるのかわからないので、このまま組み立てる事にします。

実はこのシリーズ、何台も修理していて傾向はつかめているので怪しい所を重点的にチェックしていきます。

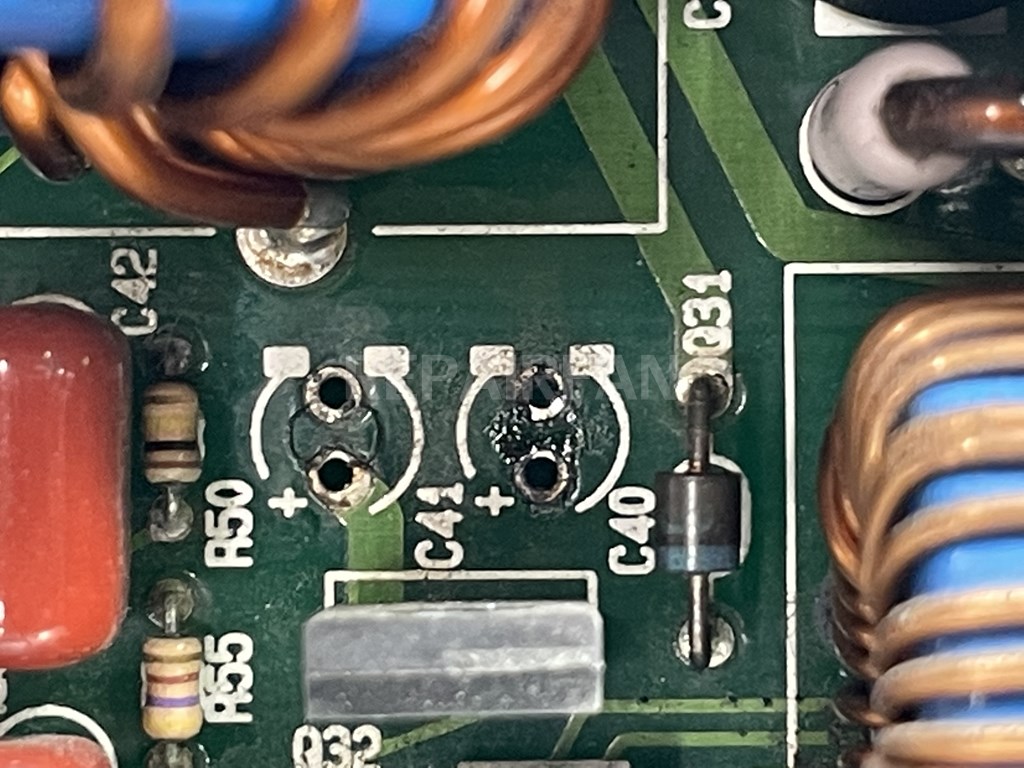

過去の実績から、赤丸の電解コンが怪しいと算段。

ぱっと見、電解コンは綺麗に見えるけど、周辺の部品の足が黒い。漏れた電解液が周辺部品との電位差によって引き寄せられるため、この様な事が起こる。

C40・41電解コンを外してみると・・・ほらね。

周辺の部品も外してみると、結構広範囲に染み渡っているのがわかる。

外した部品を洗浄していると、足がポキッと折れてしまった。電解液による腐食かな~

で、型番(3131)から調べると、松下のフォトカプラCNC1S101だ。

手持ちが無いので代替品として、東芝のTLP521(GB)を選択。

*C40・41周辺の部品リスト

R31:22k

R50:100k

R54・55:470

R65:2k7

R69:51R

R70:5k1

Q25:CNC1S101(S)→TLP521(GB)で代替

Q31:型番不明ダイオード・VF(0.458V)からSBDと推測

Q32:uPC78N05

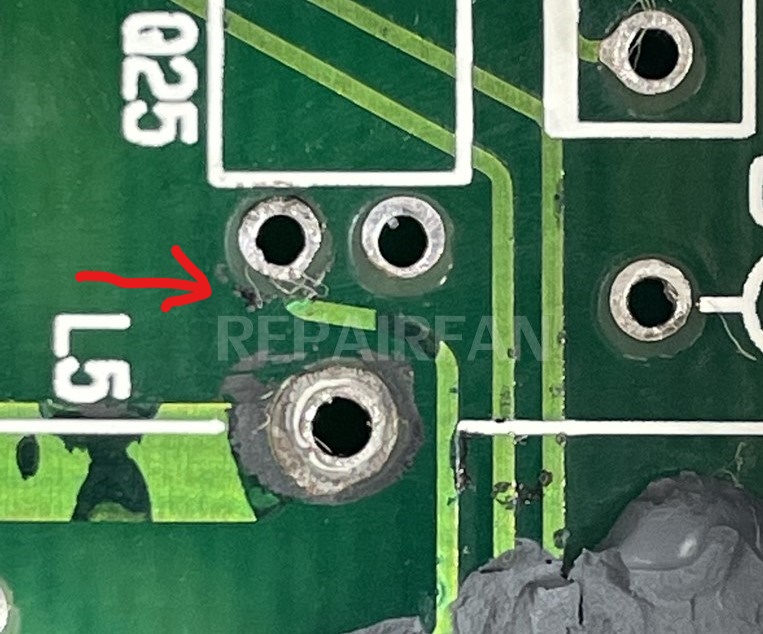

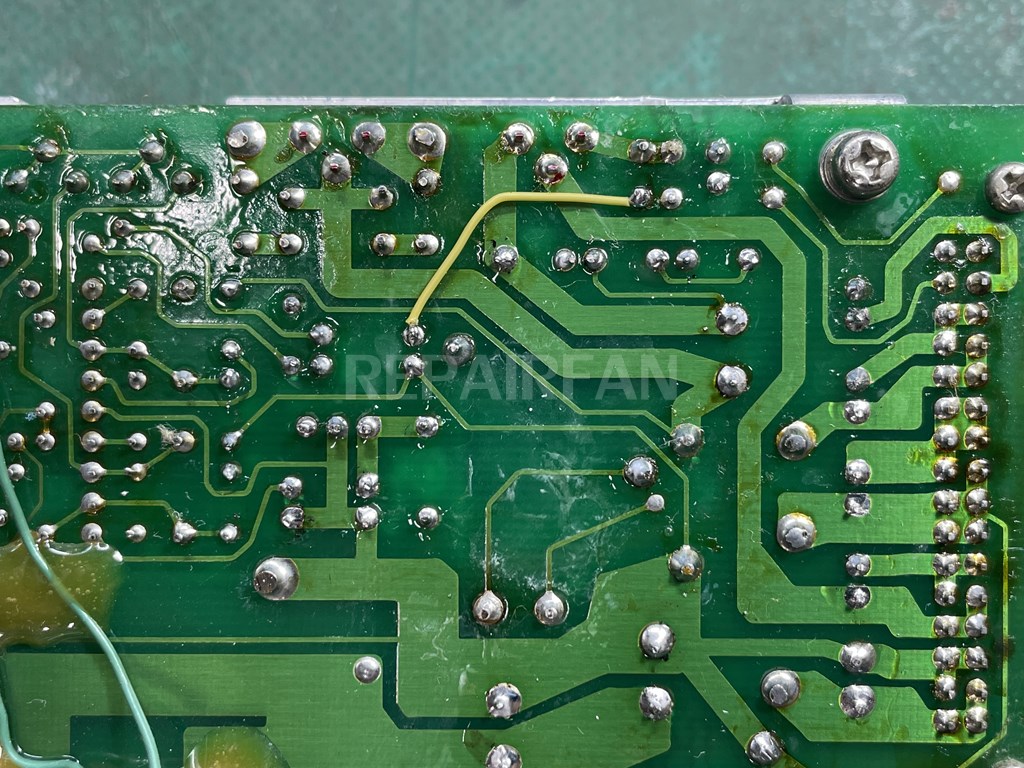

さらに、パターンの変色している部分をチェックすると切れていました。

今回は電源ユニットの電解コンを、ほぼ”総当り”で測定しました。漏れていたのは最初に赤丸をつけた3つ”だけ”だったのですが、外してしまったので交換しておきます。

*よく修理で”電解コン全交換”とかの話も聞きますが、さしたる根拠もなく交換するのは嫌いです。

切れていたパターンも裏で接続。

続いて、表示部の確認と清掃。

少しキーの操作感が悪いように感じたので、表示の確認とキーの清掃を行います。

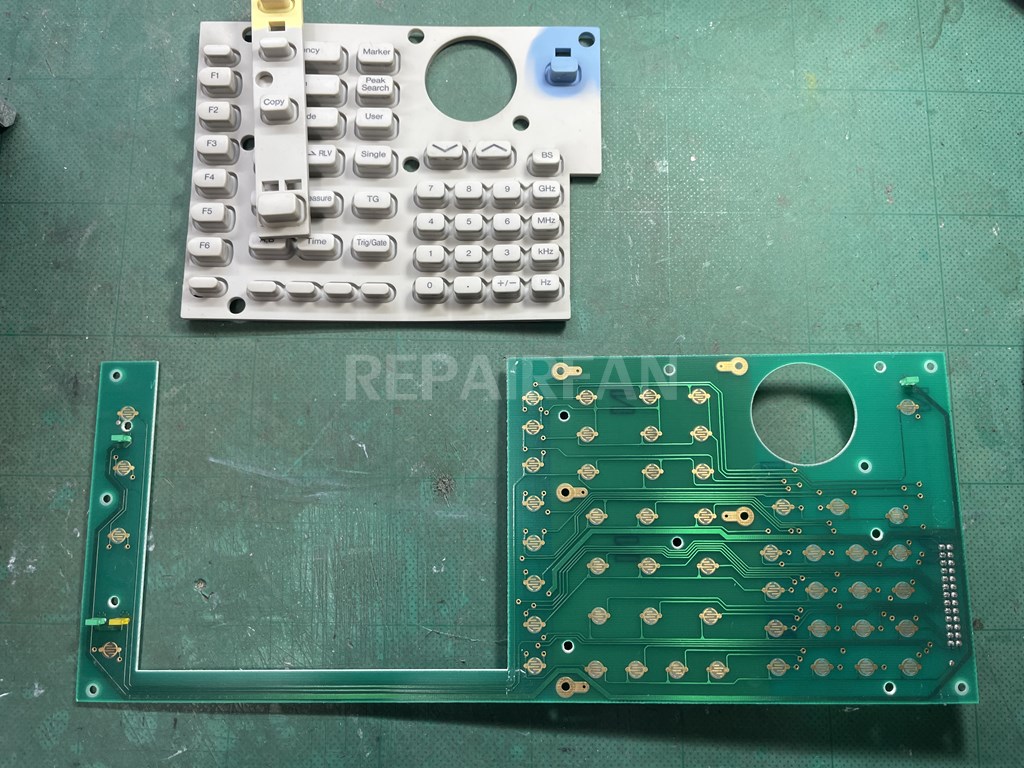

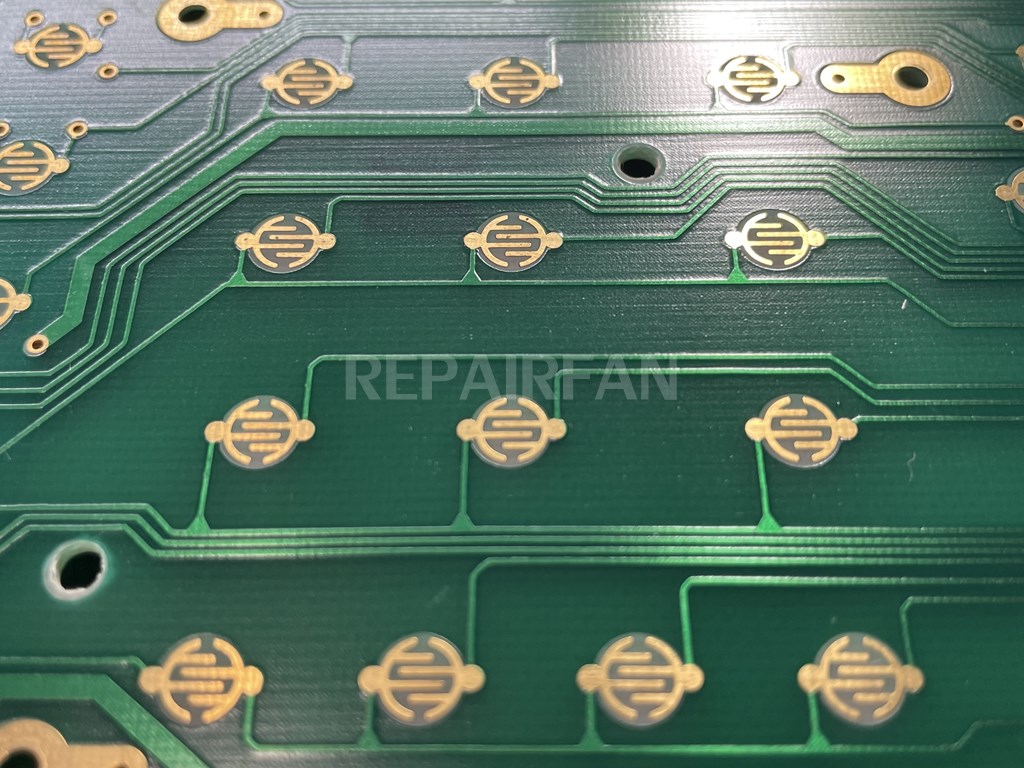

ラバーコンタクトと基板を分離。

接点は金メッキなので洗浄するだけにします。ラバーコンタクトは中性洗剤で洗浄して、乾かして→組み立てておきます。

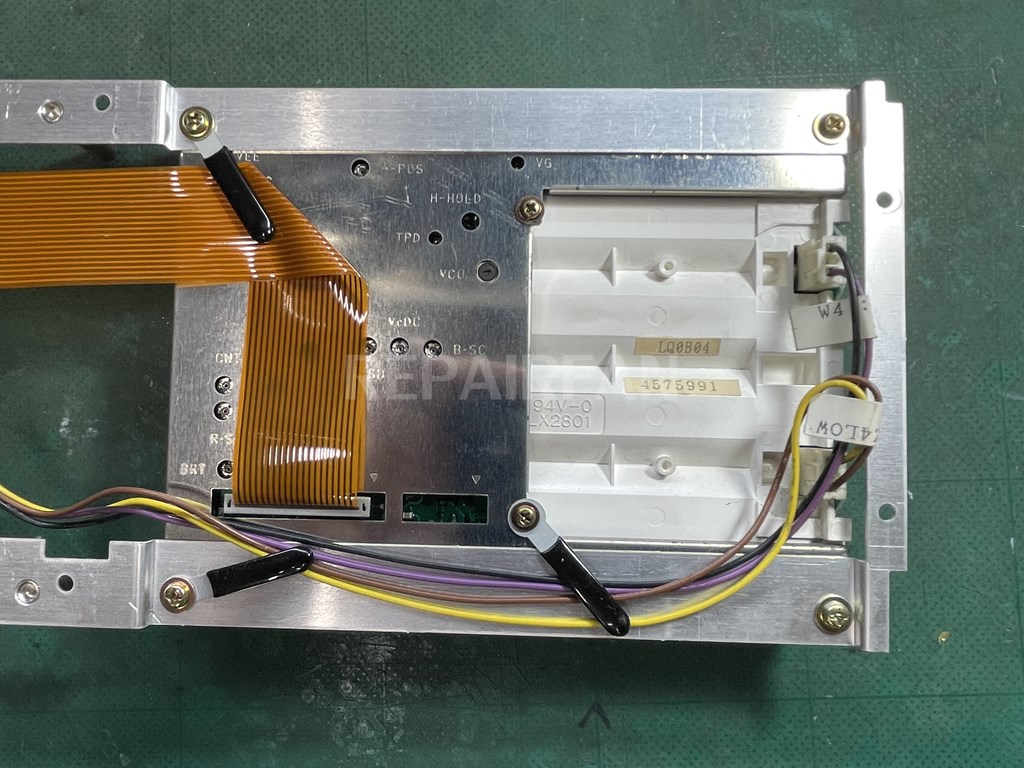

LCDモジュールを外しましたが意外と綺麗。

シャープ製で型番は、LQ6RA32

液晶が表示していないのではなく、バックライトが不灯なだけか?

CCFLユニットを抜き出してみました。綺麗で管の様子からも、まだまだ大丈夫そう。バックライトを点灯させるインバータの不良か?

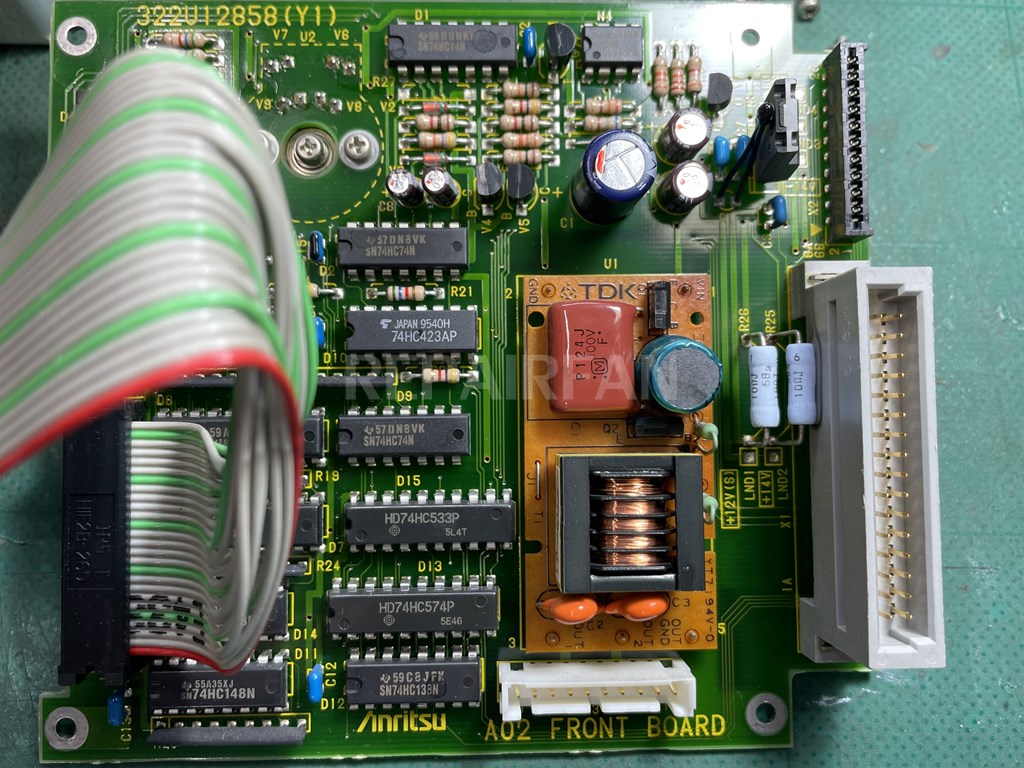

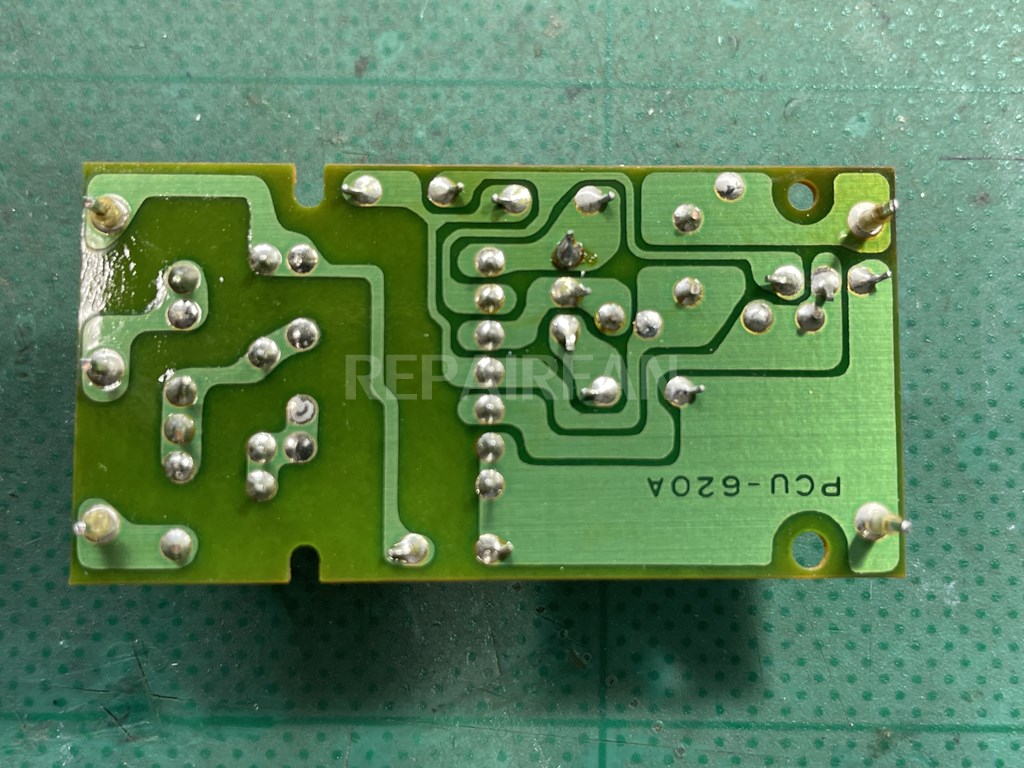

TDKと書いてあるベーク基板が、CCFLのインバータ。こっちから見る分には焼けている様子もなく綺麗ですね。

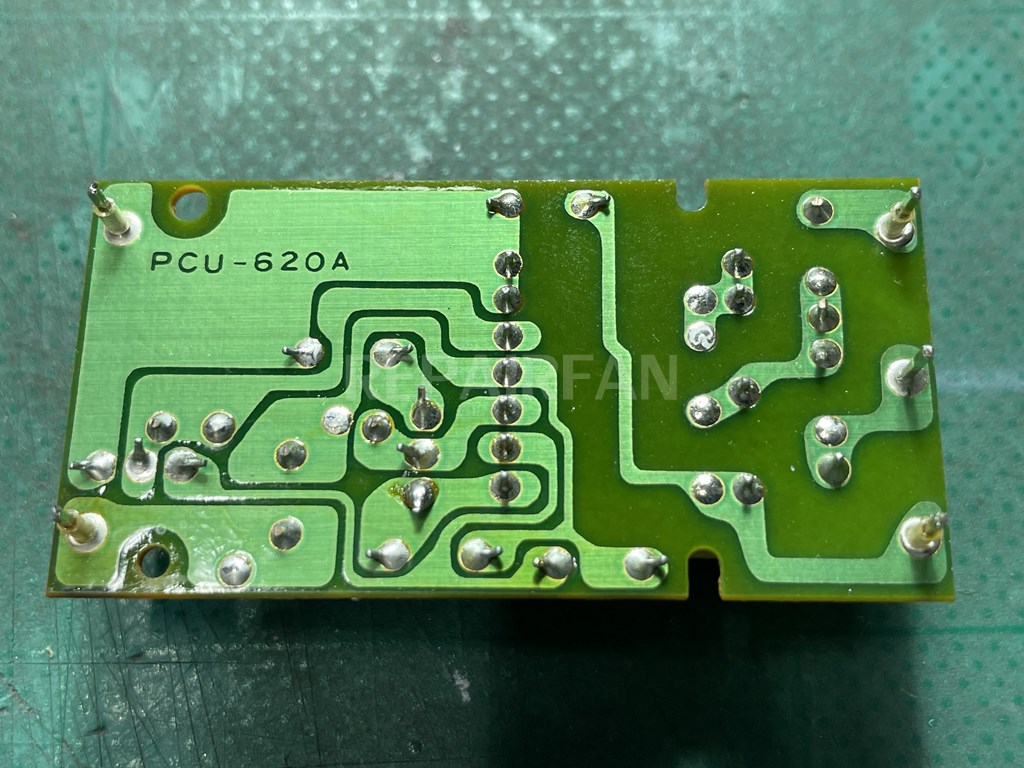

インバータを外してみて裏面をチェックするも、特に半田クラックとか見当たらず??

*実はここで見落としがあるんよ!

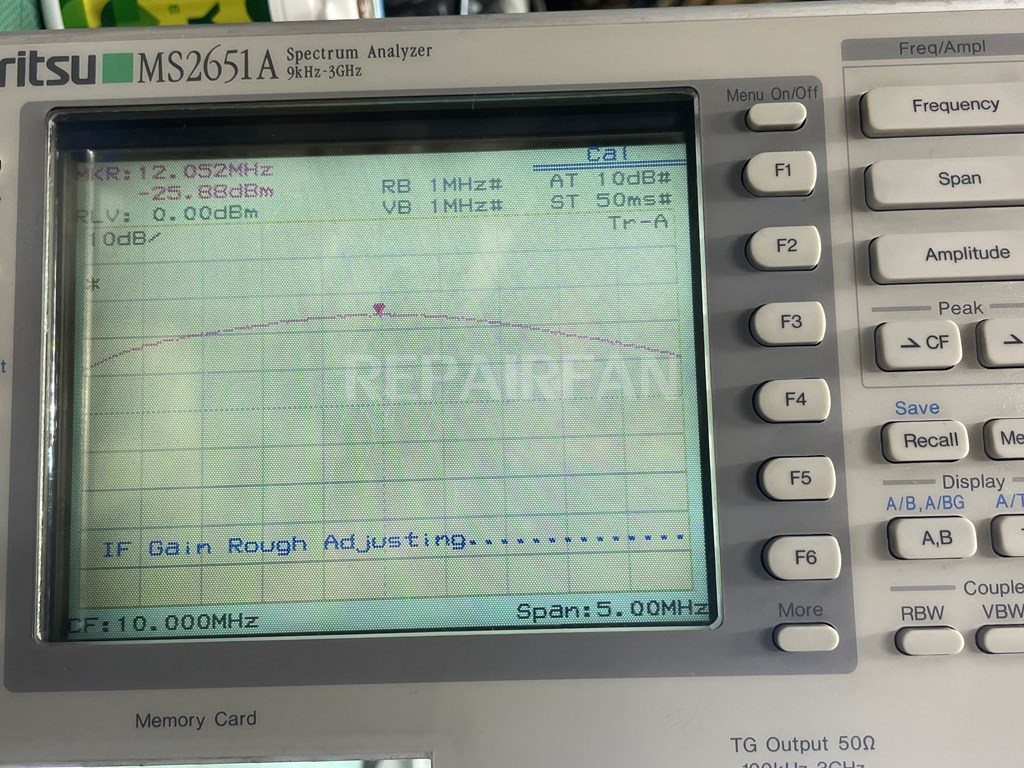

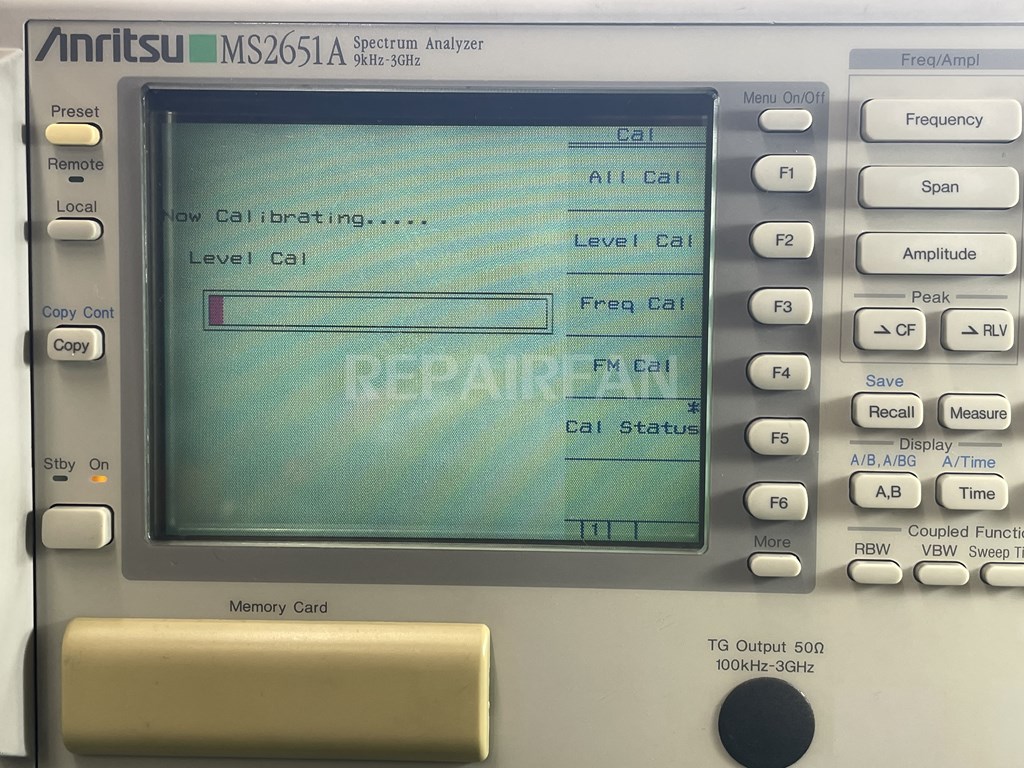

動作する程度まで組み立てて、どうなるかをチェック。外部モニタをつないでCALを実行して、他に問題点が無いかを洗い出す事にします。

電源を投入しても、やはりディスプレイは点灯せず。キーの操作感は良くなっているのでok。

CALを実行してたら急に表示が!

いや・・・勝手に直って貰ったら困るねん。

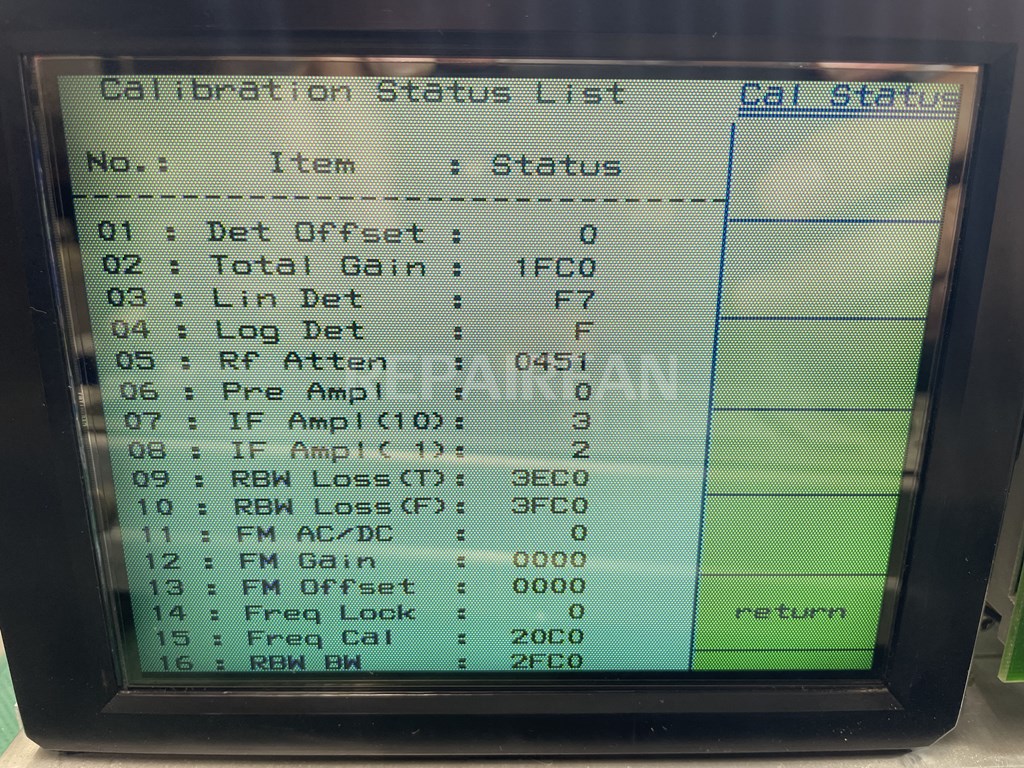

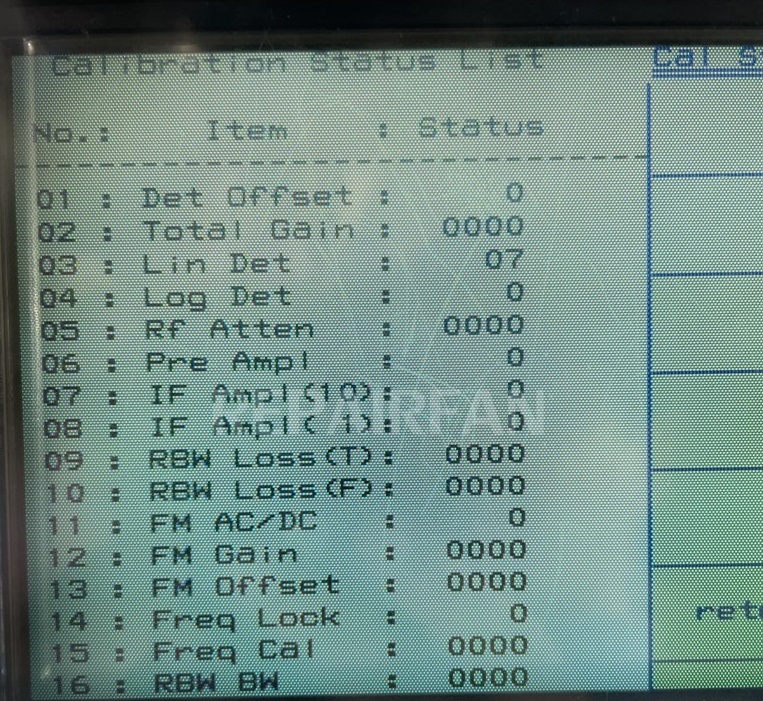

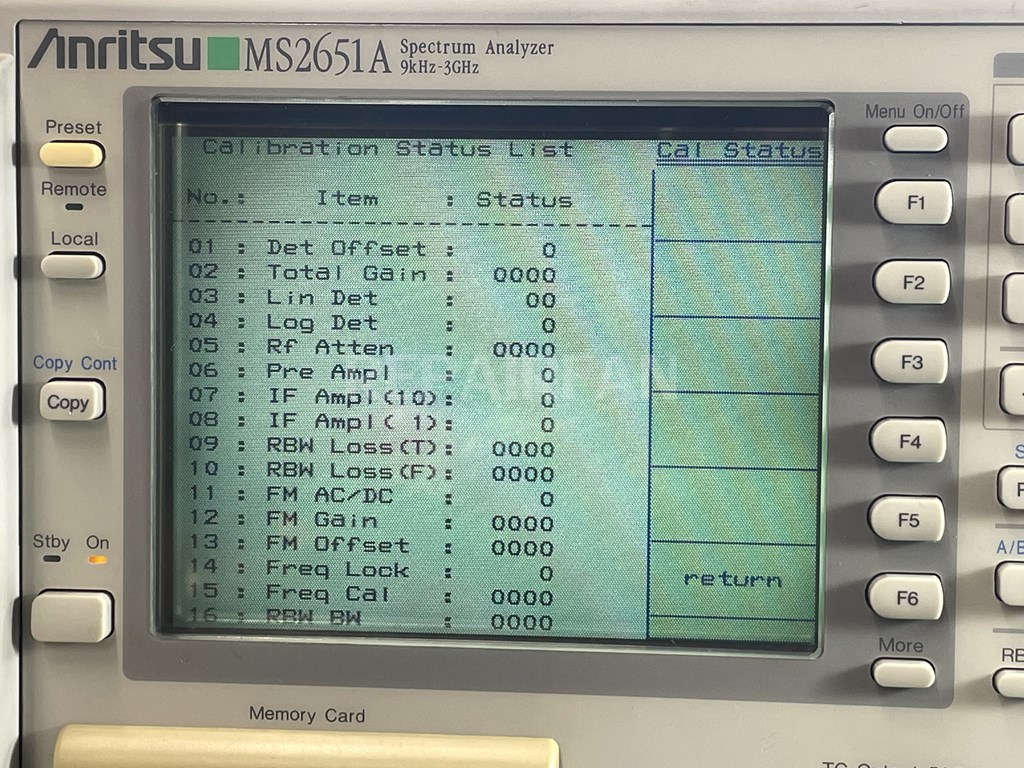

で、CAL statusはと言うと・・・ズタボロですやん。電源と表示以外にも大きな問題が隠れていますね。

*ここでの正しい値は、すべての項目が”0”になる。

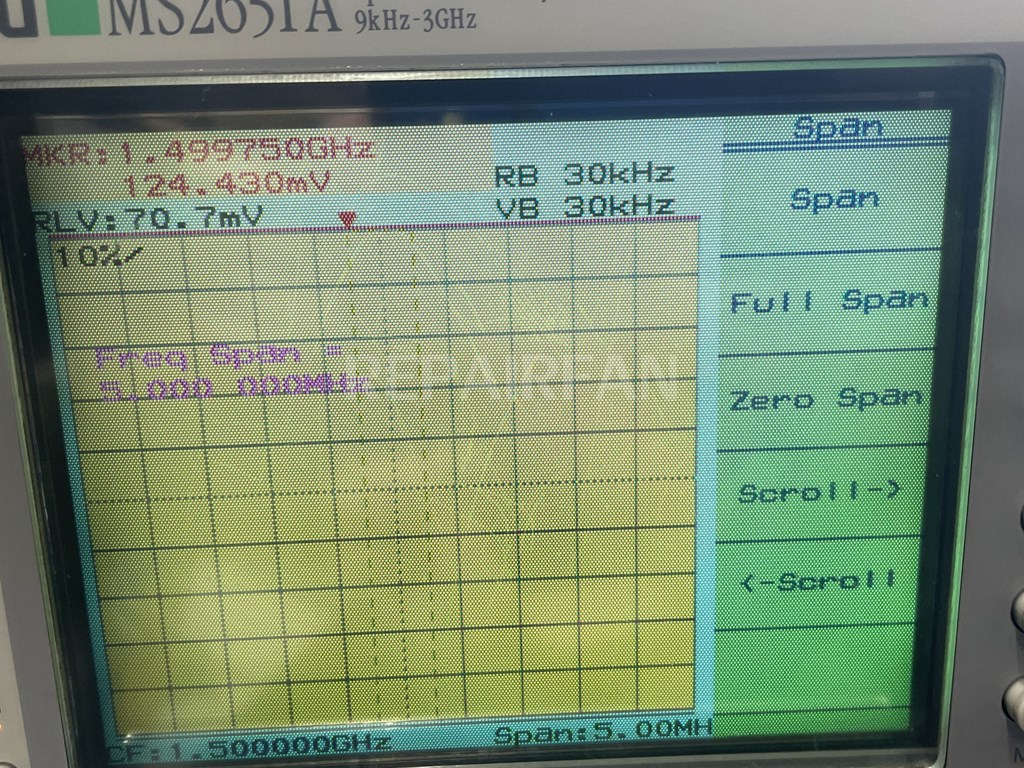

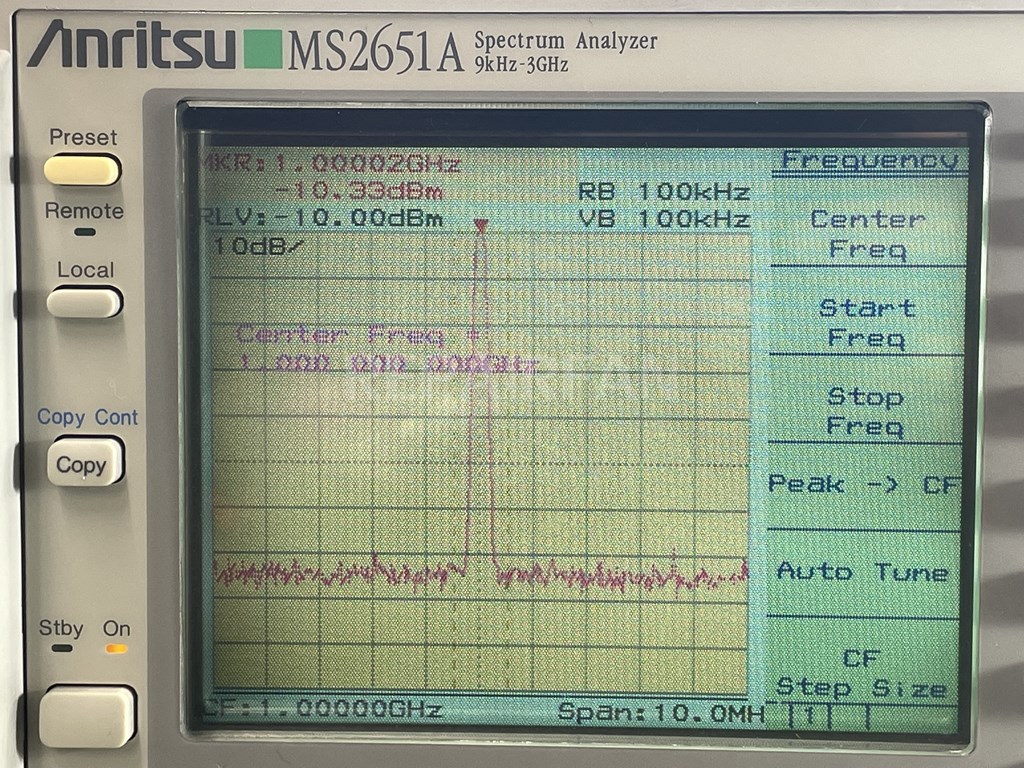

SGをつないで色々信号を入れてどの様な動作をするのかチェック→怪しい個所を推定していく。

今回もレベル異常があり、かなり低く表示されている事が判明、前回(MS2667C)の経験からRFconveterから見てみる事にするが、二匹目のどじょうとはならず。

矢印の個所から、入力ATTを通さず直接ミキサに入力してみる。

*ミキサの入力が-10dBmまでなので過入力させない様に注意が必要。

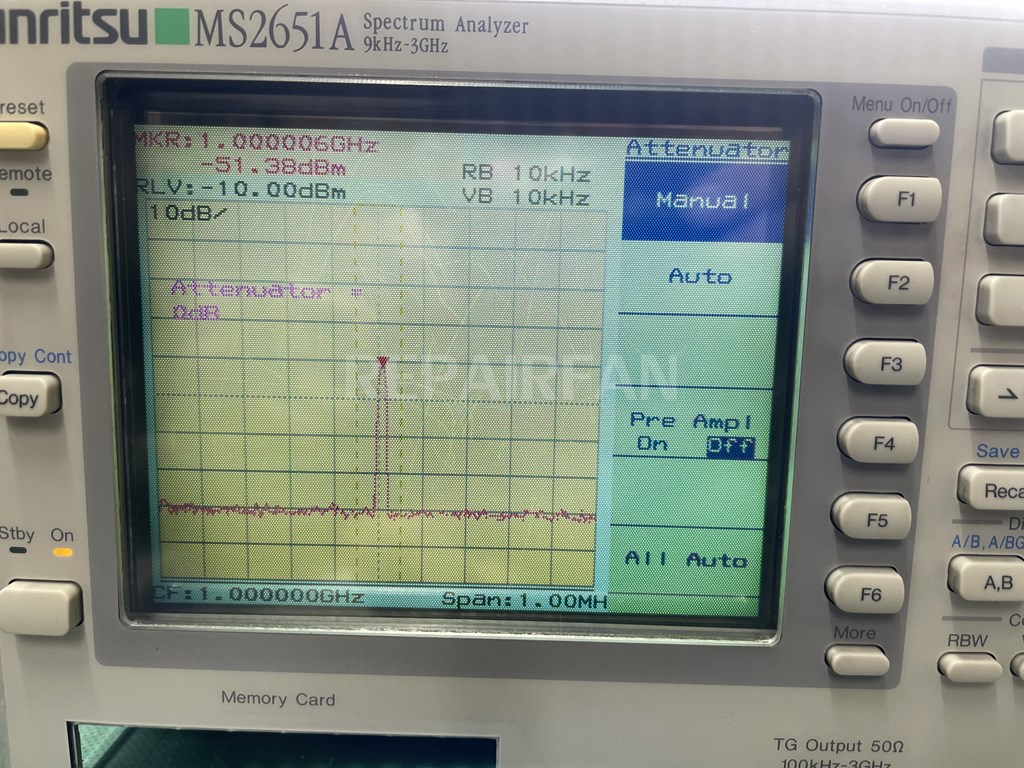

1GHz-10dBmを入れてるんだけど、-51dBmで40dBも低い。

さらに触っていると、RBWで大きく値が変わる事に気づいた。

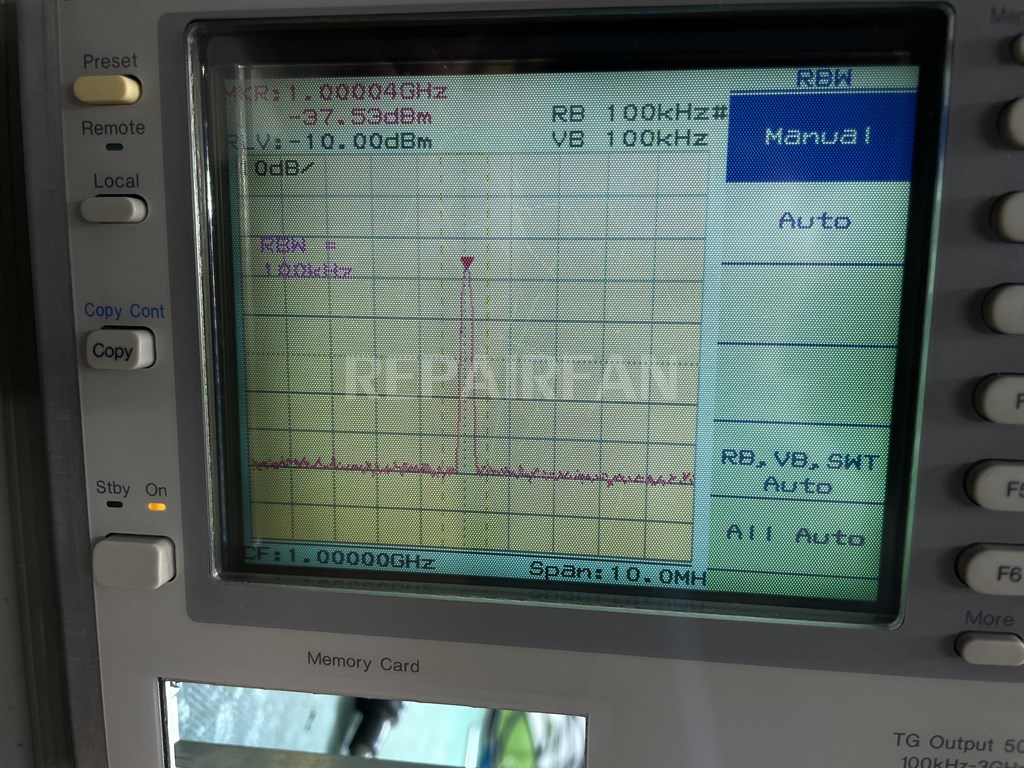

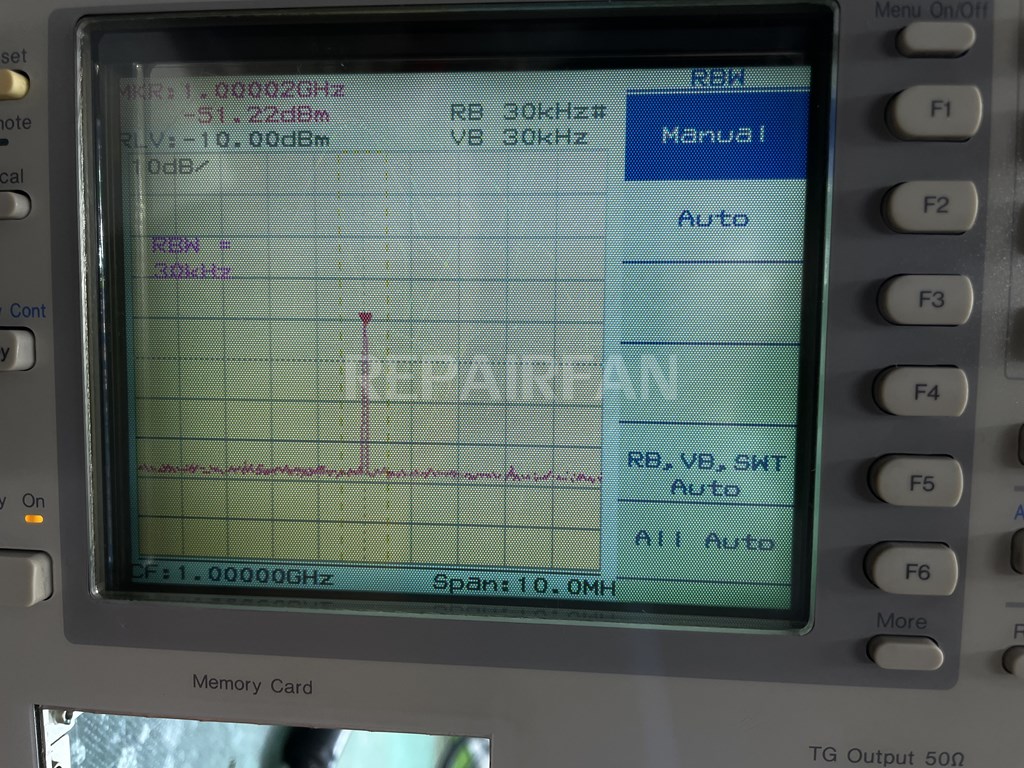

入力:1GHz -10dBm

RBW:100kHz / -37dBm

入力:1GHz -10dBm

RBW:30kHz / -51dBm

30k / 100kHzを境に大きくレベル変化する。

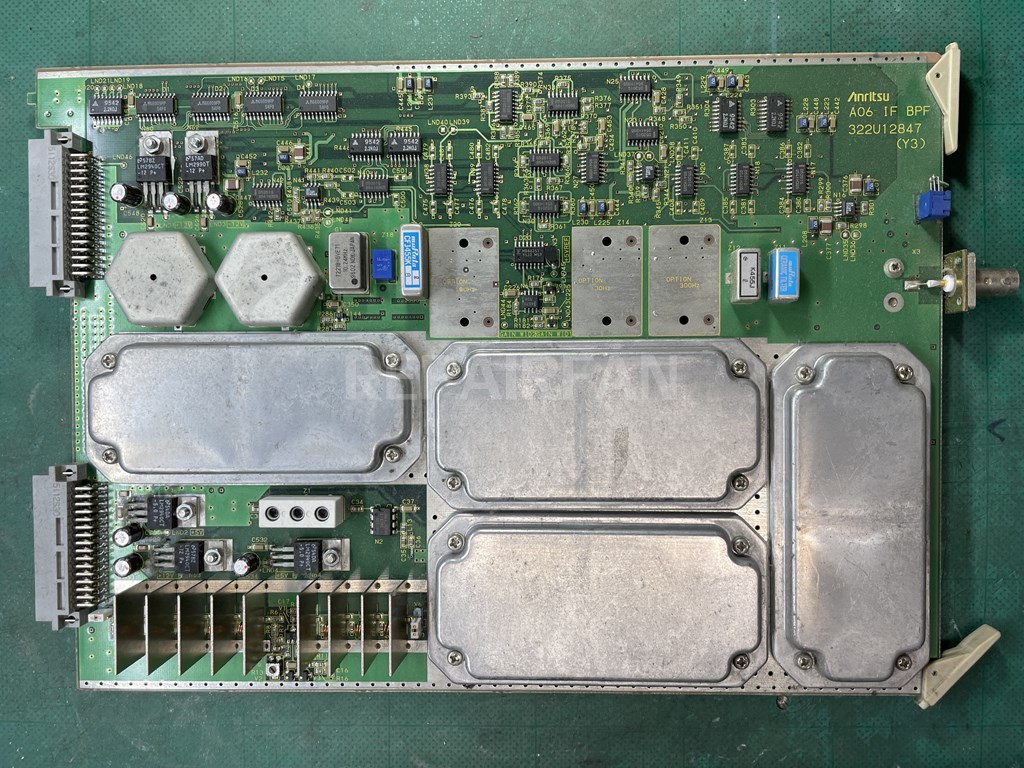

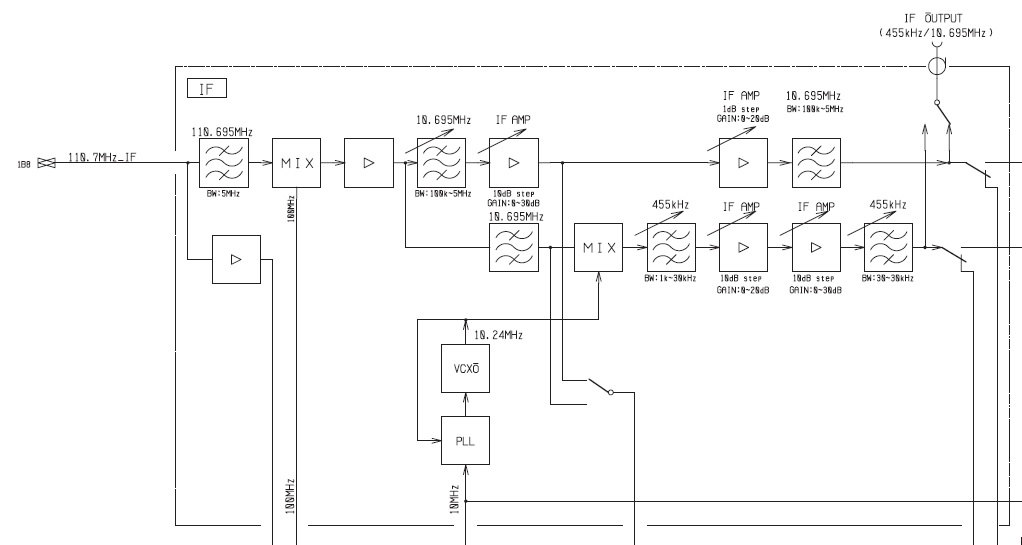

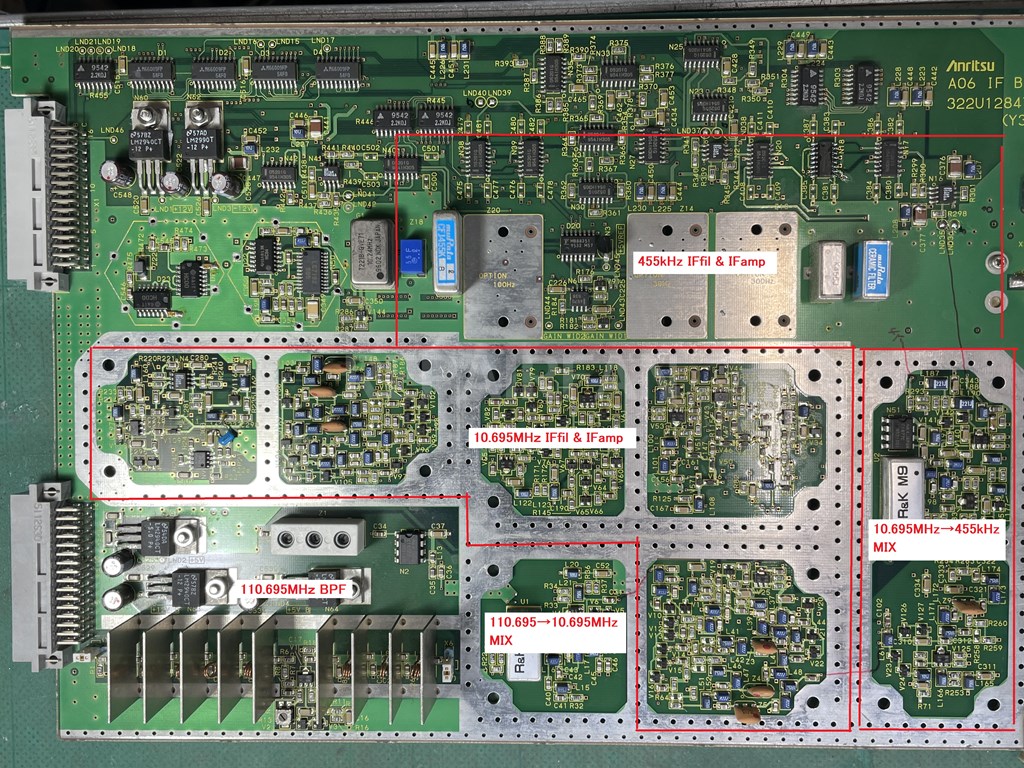

RBWで変わるんだから、この”IFセクション”のどこかがおかしいはず。

シールドも多いし、部品点数も多いし、回路図は無いし、前途多難やな(^^;

手元にある参考となる資料は、取説に書いてあるブロック図だけ。ここから故障個所を推定していかないといけません。

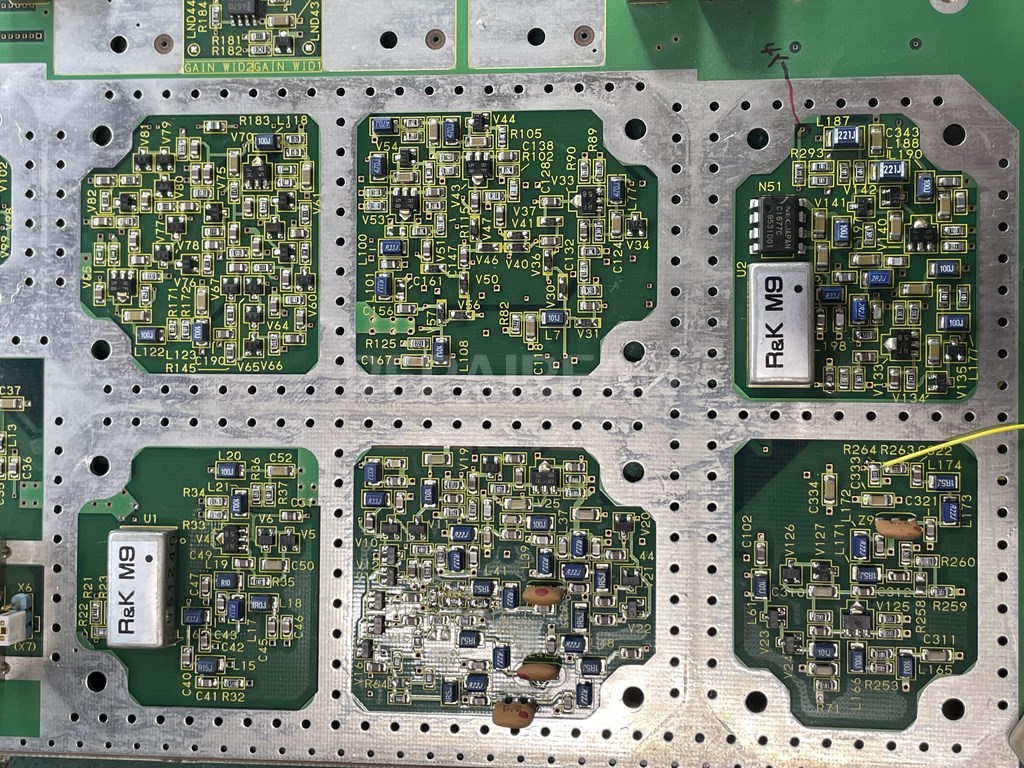

シールドを外して、付いている部品から回路を推測し、パターンを追っかけたりテスターで確認する地味な作業・・・。

*電源部だけなら、すぐに直せるつもりだったのにドツボモードですね~。

ブロック図と現物から、なんとな~く各セクションの配置。

気付いたのが、RBWが100kHz以上と30kHz未満ではフィルタの周波数が違って、通過する回路が異なると言う事。そこで、IF outのレベルから故障回路に近づけないか、調べてみる事に。

信号を入れてIF outがどのように変化するか検証。

CF:100MHz・SPAN:0Hz

REF:-30dBm・ATT:0dB

入力:100MHz・-30dBm

IF out

RBW:100kHz → 284mVp-p

RBW:30kHz → 50mVp-p

同じぐらいのレベルになると推測されるから6倍弱のレベル差があるのは、おかしい。って事で、455kHzに何かがありそうだ。

RBWを切り替えたり、ダミーの信号を入れてレベルを見たりと、試行錯誤中・・・

*RBWの切り替えや、IF ampのGAIN設定はアナログSWで行っているようです。

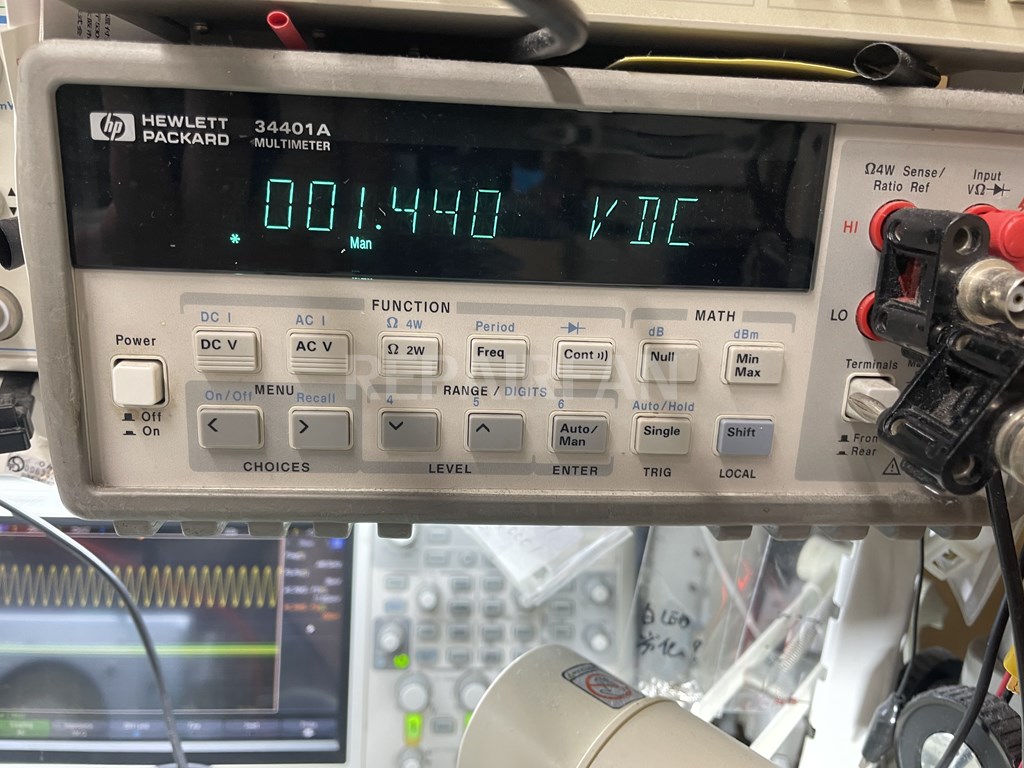

ここで、あるアナログSWのロジック入力がおかしい事に気づく。ロジック入力なので0/5Vで動作しているはずなのだが、Hになった時の電圧が1.4Vしかない。

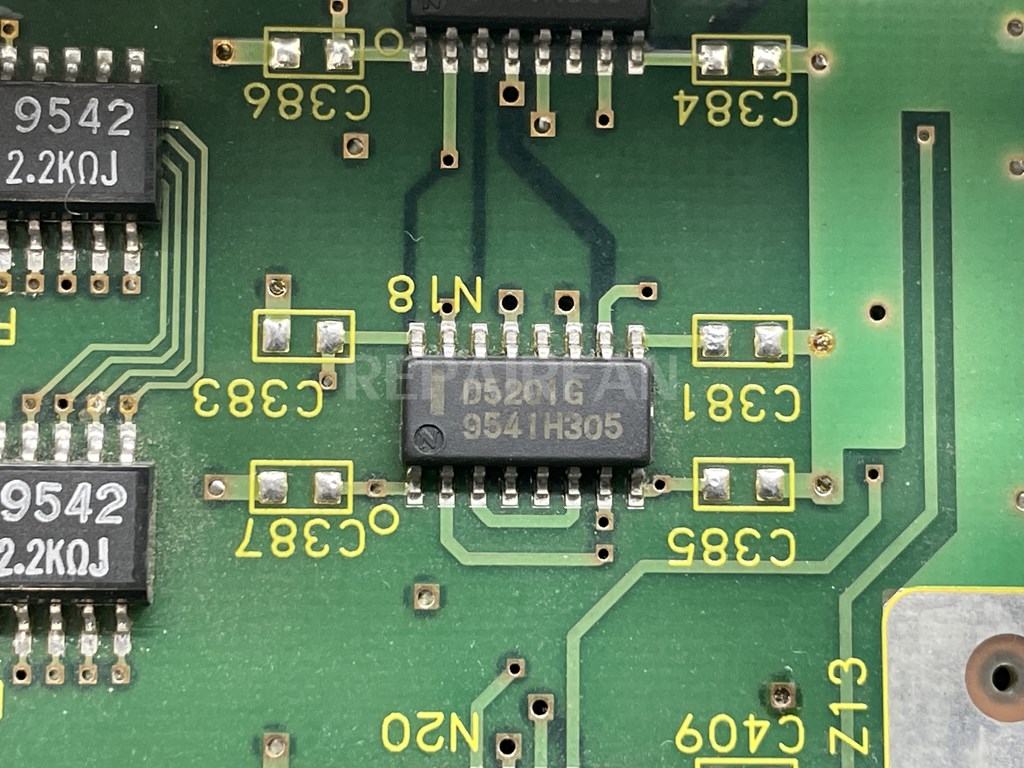

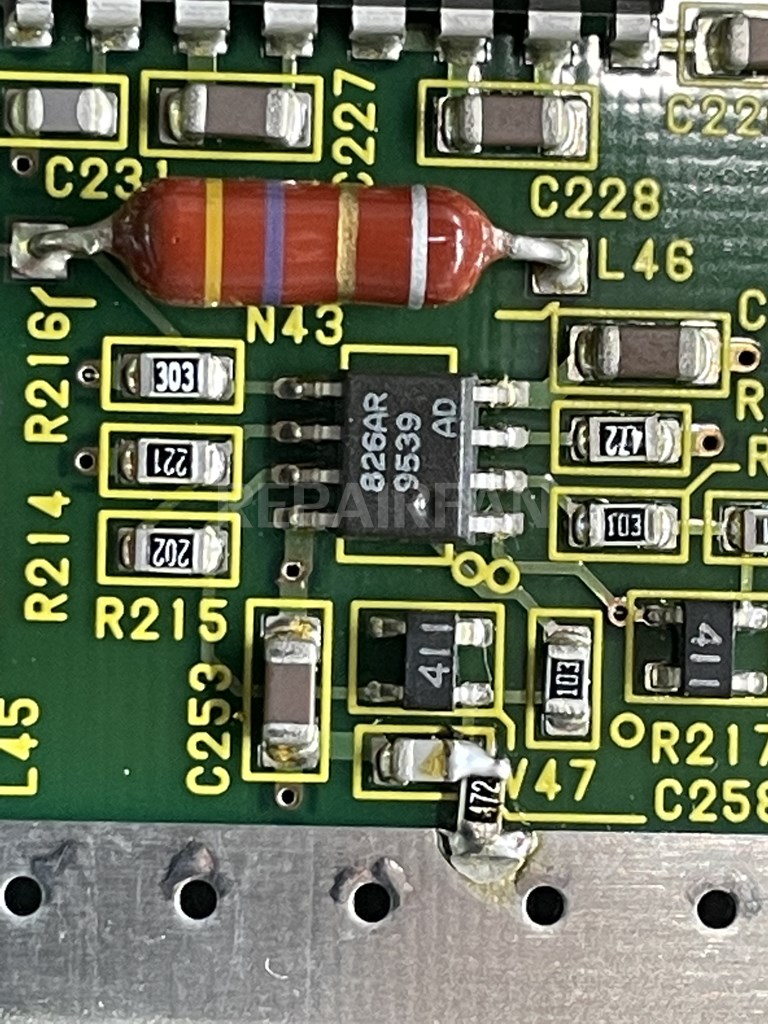

それが、このアナログSW。N18(uPD5201G)

455kHz系前段のGAINを決めている。

・・・手持ちないんですけど。

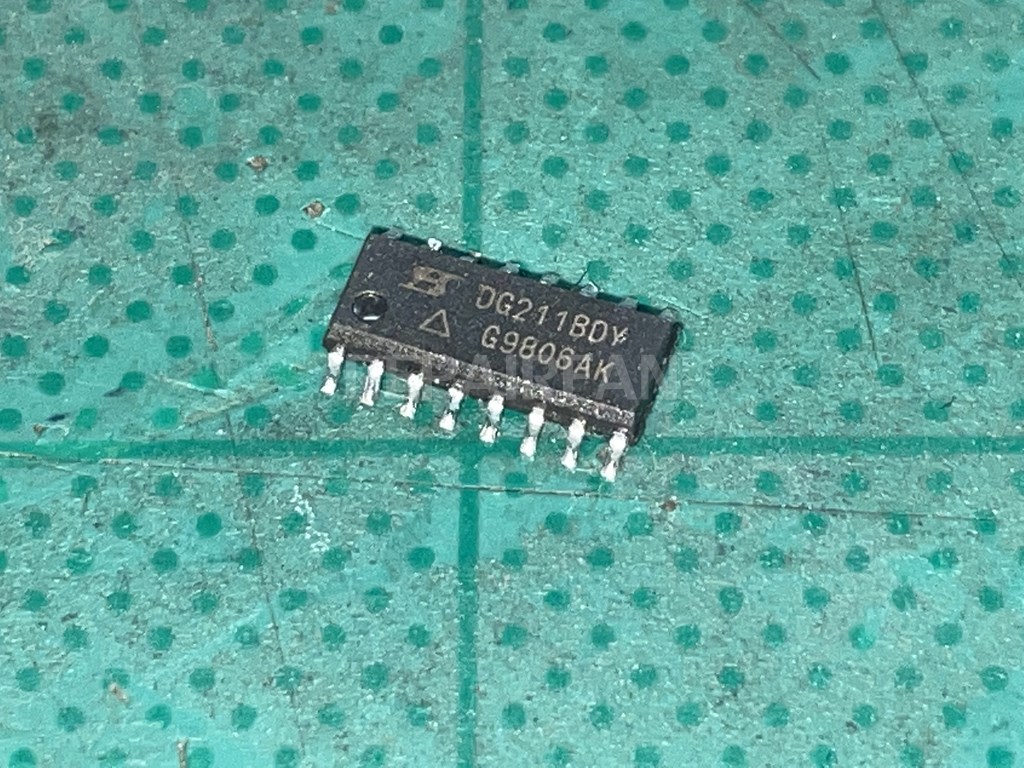

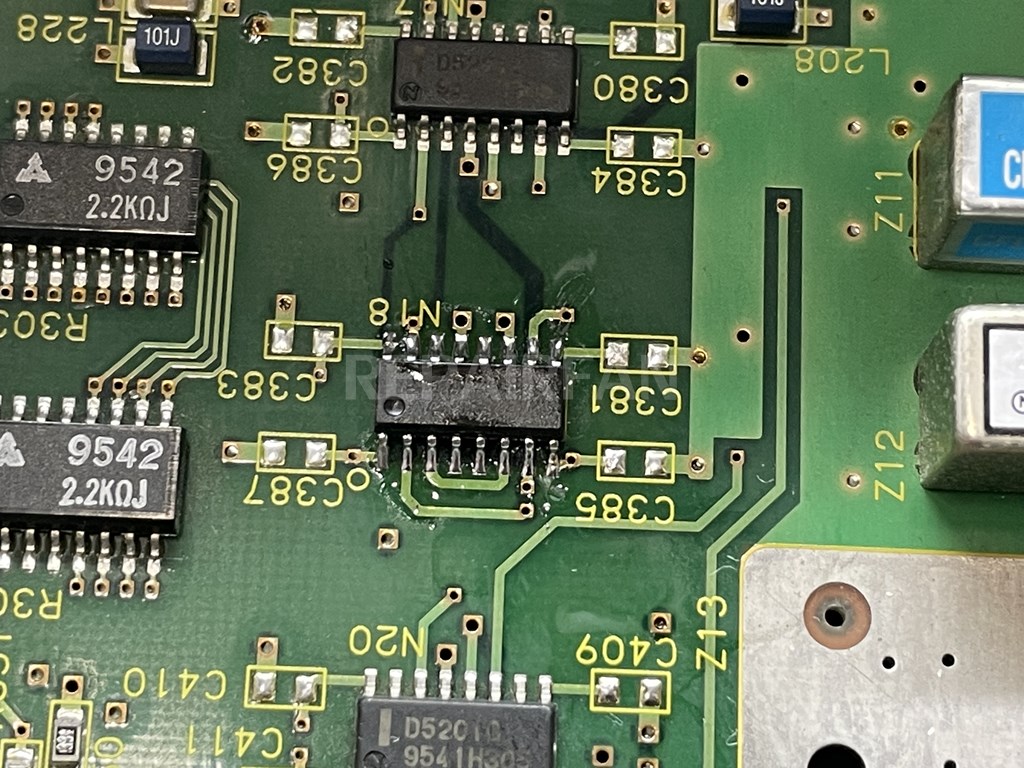

何か無いんかと、いろいろ探してDG211BDを発掘。性能的には上位互換で、少しパッケージが小さくなるが、実装不能ってレベルではない。

さっそく張替え!

簡単なチェックで、IF outのレベルも10.695MHzとの差も小さくなってok!

さっそく動作させてみたい気もありますが、実は他にも問題があるのに気づいてまして・・・

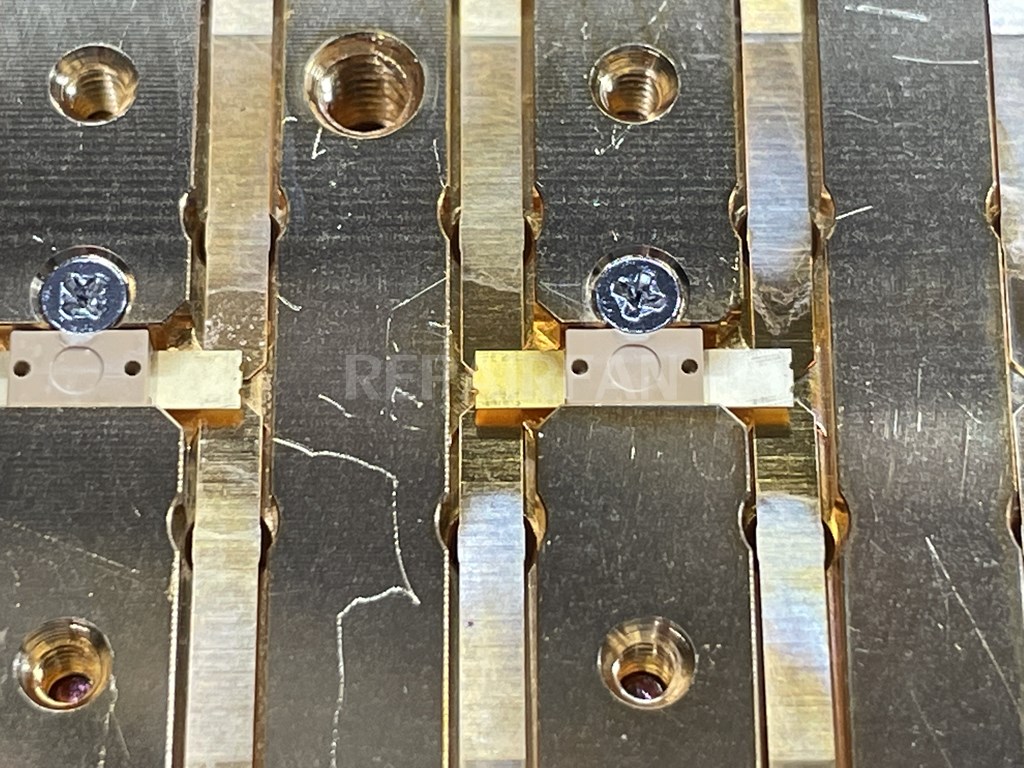

それが、こいつ。入力ATT

最初のCALでエラーを確認した時に、いろいろ触っていて、おかしい事に気づいていた。

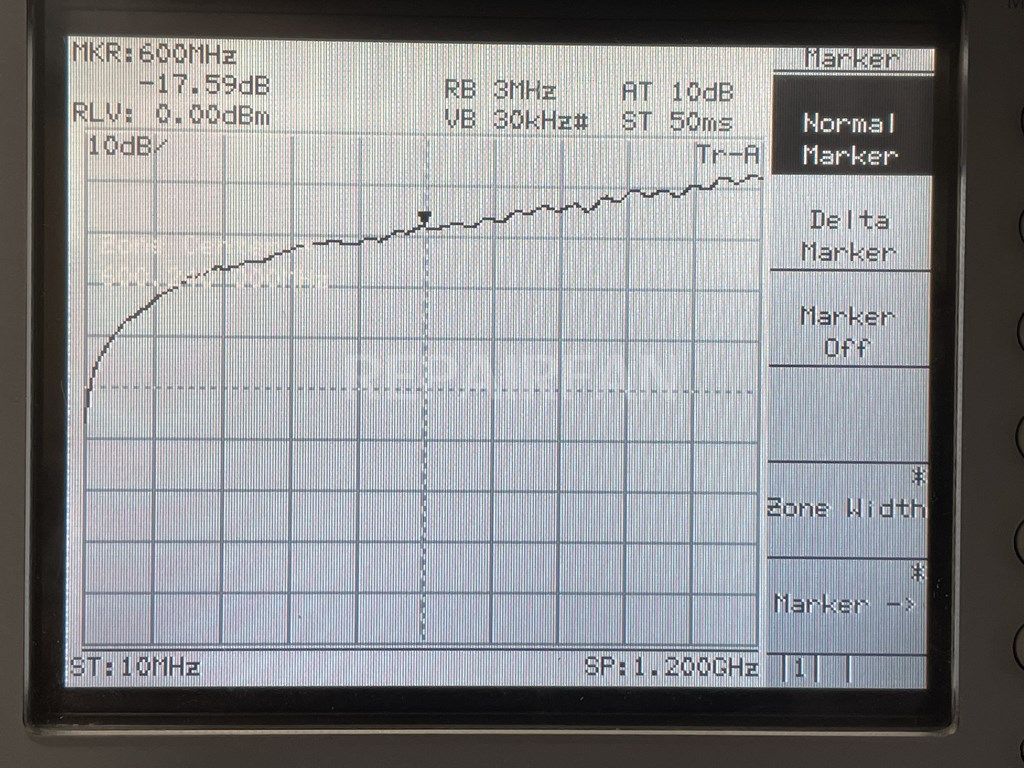

入力ATTを別のスペアナで通過特性をチェック。0dBの設定なのに orz

この結果から、ATTの内部でオープンになっている事が分かりますね。

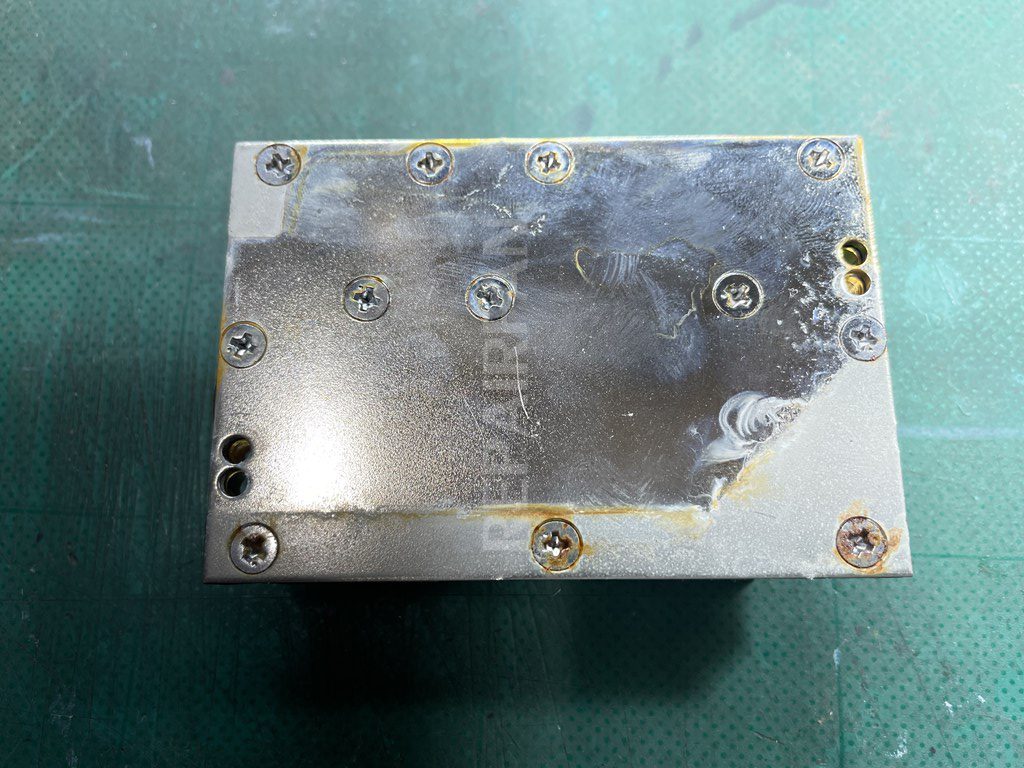

分解しようと裏を見ると・・・錆跡が。

大丈夫かな~

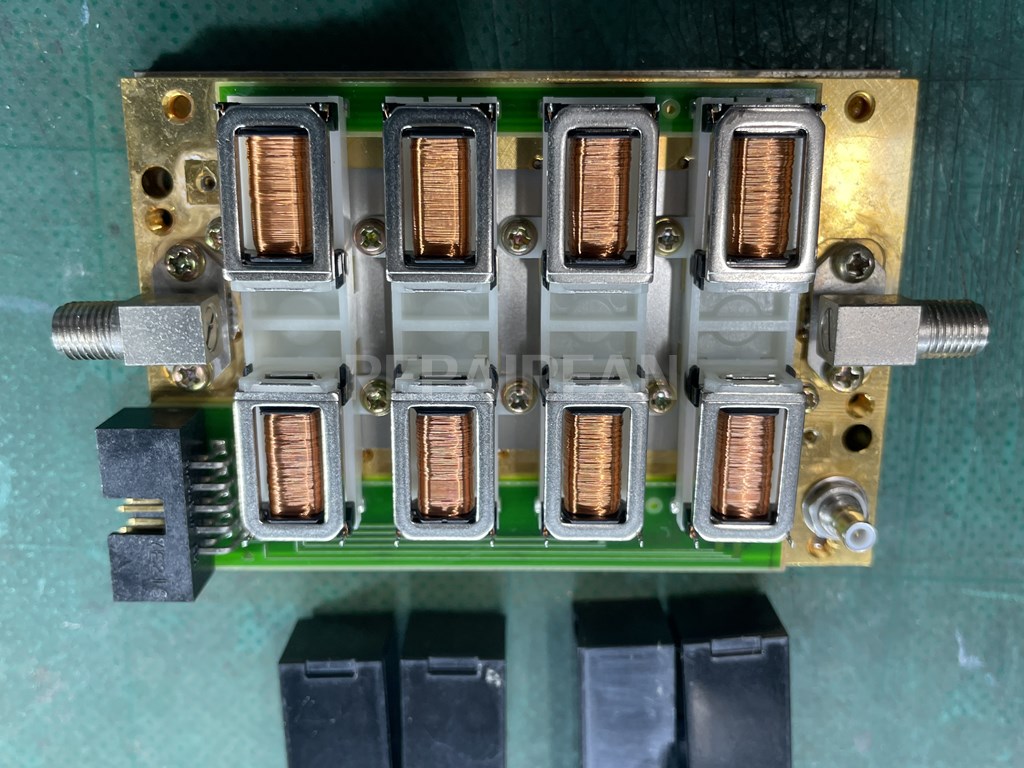

上のカバーを取ると、コイル群が。ここは駆動部のようです。

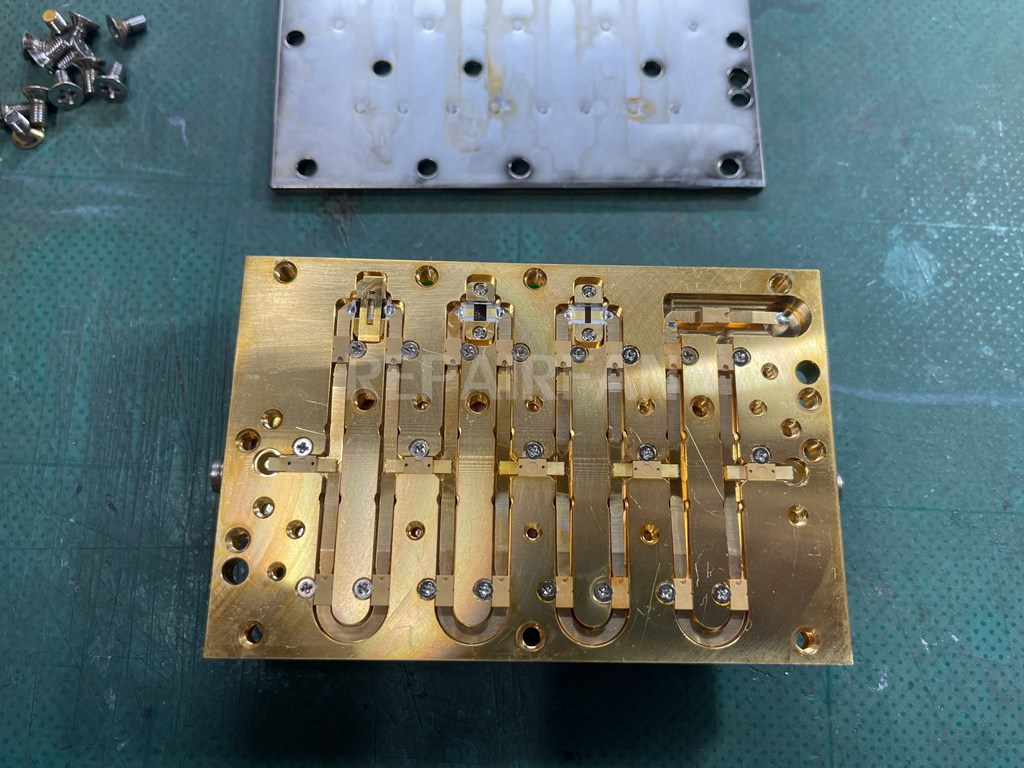

裏側を開けると、接点とATT素子が見えてきました。致命的に錆びたりしていないので一安心。

それでも、変色しているのがわかる?

水がココまで入って来たのかな?

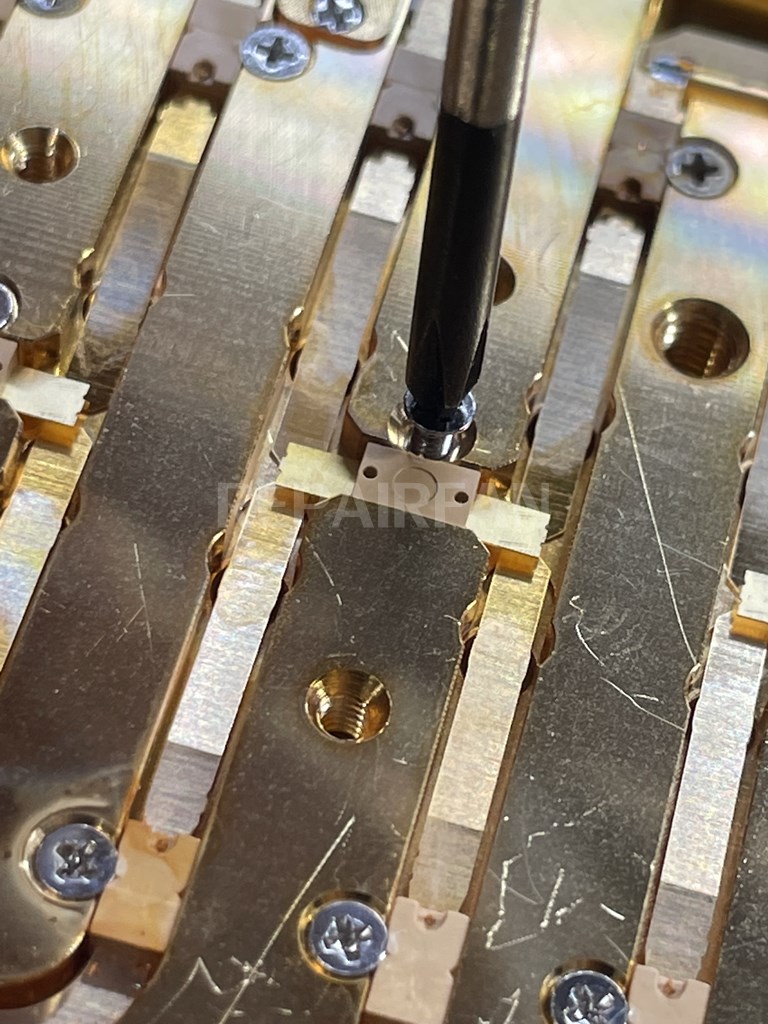

そーっと切片を外して、洗浄組み立て。変形させない様に気を使います。

最後に、ネジを交換してATTの修理は完了。

*亜鉛メッキだけど問題ないでしょう(笑)

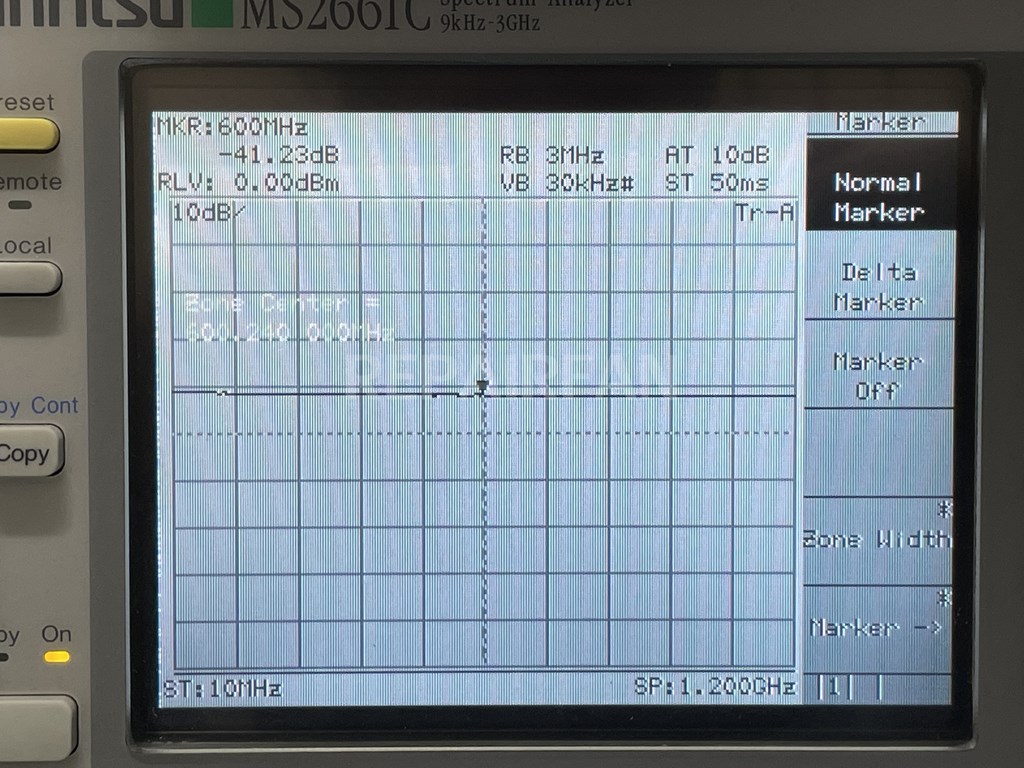

動作確認中。40dBで41.23dB。色々な測定誤差も残して、こんなもんなんでokではないかと。

仮組して、再びCAL実施。

動きを見ていると今回は無事通過してくれそう。

えぇ~!まだ、03:Lin Detに問題残ってる orz

Lin Detは、y軸を一般的なlog表示ではなくLinear表示にする機能。普段使わないって言ったらそうなんだけど、ここまで来て気になるやんけ!

どんなもんか触ってみる。linスケールでRBWが30kHz以下だと、表示がREFlevelに張り付く。SPANを変えてもLEVELを変えても張り付いたまんまなので、Linアンプ自体に問題がありそう。

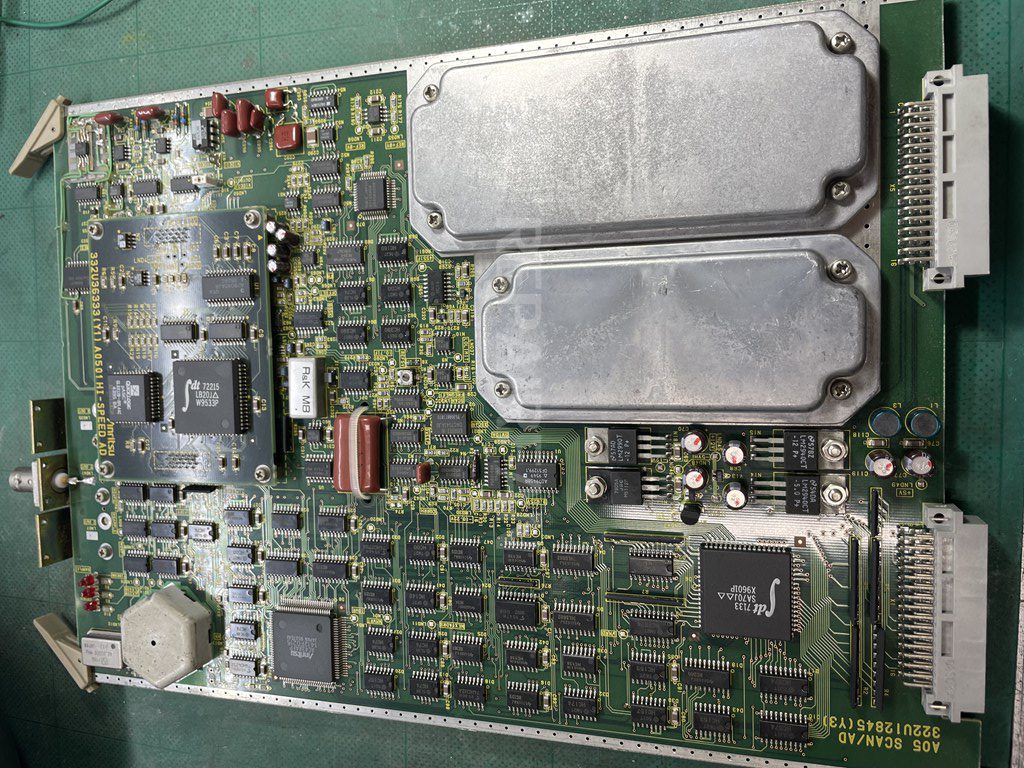

log/lin アンプがあるのは、この”SCAN/ADボード”。この基板も、情報はブロック図だけで回路図なし。

シールドの下にあるのがlog/linアンプの様だ。ここは、RBW100kHz以上のワイド側と30kHz以下のナローとで分かれている模様。今回は、30kHz以下のlinアンプがおかしい事になる。

いろいろ探っていると、このOP-AMPがおかしい。出力にあたる、1pinが電源電圧に張り付いている。

交換!

そんなこんなしてると、再び表示が写らなくなる!

いや~次から次へと、修理ネタの宝庫ですやんwww

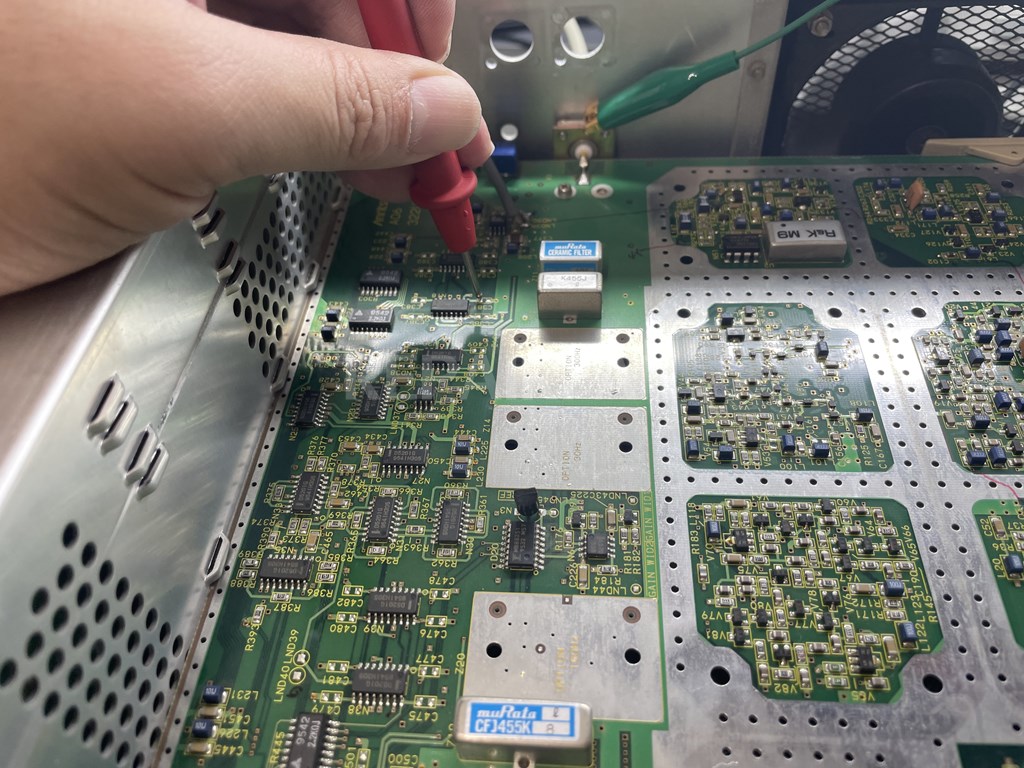

今回は、分解した状態での発生だったので、何が起こっているか直ぐに確認できた。液晶のサイドなんだけど、CCFLが点灯していない。

CCFLは2本入っているので、同時に消えるのはインバータではないか?との判断から、インバータの載った基板に軽く衝撃を加えてみたところ点灯!

衝撃で点灯したと言う事は、接触不良(半田不良)ではないかと推測。早速外して半田面をチェック。修理の初期段階でも同じようにチェックしたんだけど、異常は感じられなかった。

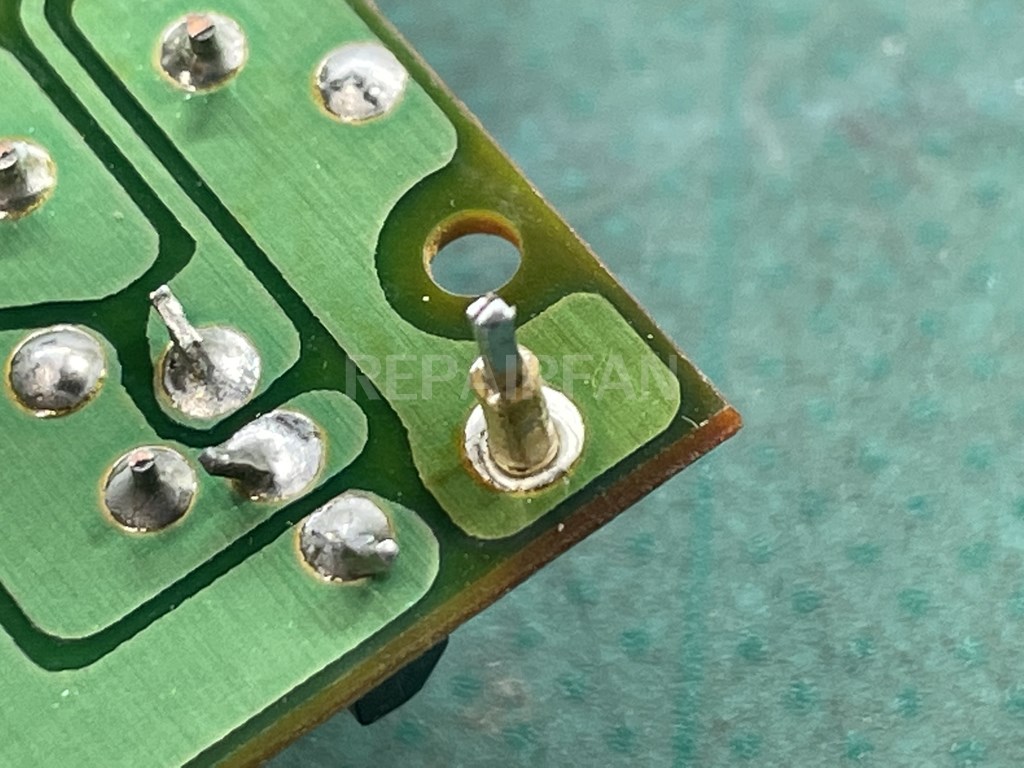

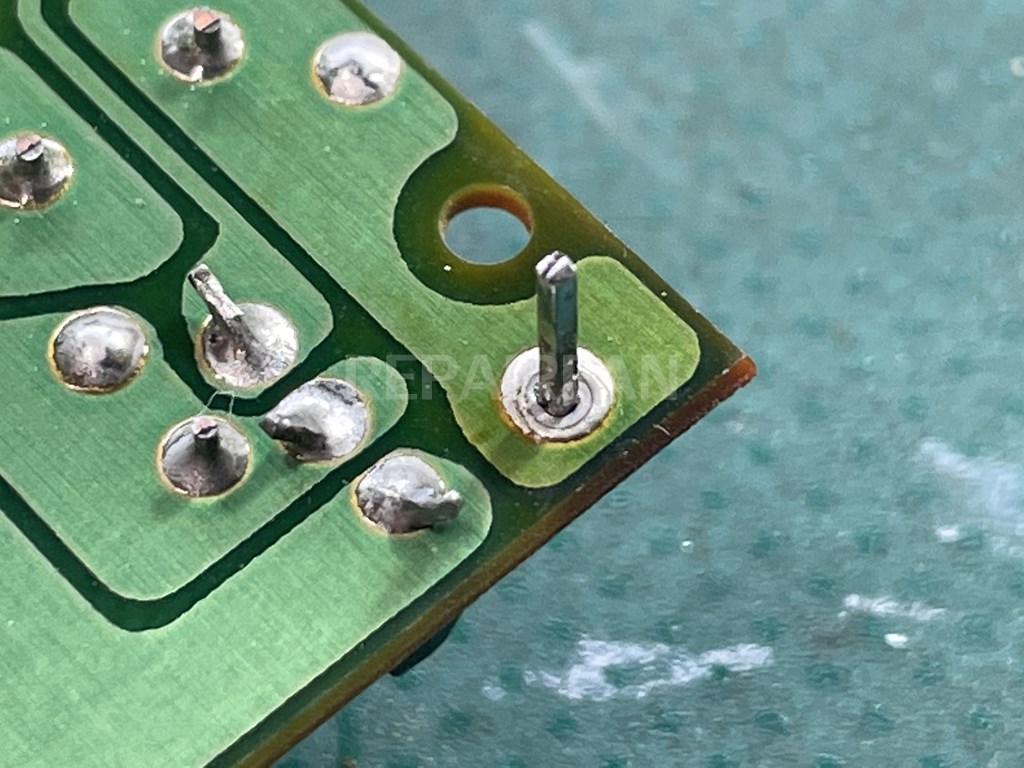

基板とつながるピンに、チューブ(高さ調整のため?)がかぶせてあってその根元が怪しく見える?

チューブを外してみました。

・・・半田のってないですね(笑)

他のpinも同じような感じだったので、すべてのpinで半田手直しして組み立て。こんどは、衝撃を加えても消えることなく動作。

linアンプも直したし、バックライトも直したし、再びCALを実行してみて~

よし!すべてのstatusが0になってCALはpass。

さらに、SGから色々信号を入れて動作確認を実施。大きな瑕疵は無さそうなんで、これでokとします。

今回交換した、部品たち。

山内武利

REPAIRFAN様

アンリツ2651Aスペアナ修理を拝読しご連絡させていただきました。

ご多忙中のところ恐れ入りますがアドバイスいただければ幸いです。

アンリツ2661Aスペアナを使用しております。

先日、久し振りに電源を入れたところ

「Stby」状態から「On」の状態に切り替わらず

アンリツ修理サービスに連絡したところ、既に修理受付期間が終了しており

対応ができないと受け付けてくれませんでした。

復旧方法等についてアドバイスいただければ幸いです。

stlab

山内さま

onにならない不具合でよくある故障個所は、

1)電源ユニットの不良

2661Aは2651Aと同じ電源ユニットを搭載しており電解コンの液漏れが発生します。

電解コンの交換と液漏れに伴う不良(パターン切れ等)を修復する必要があります。

稀に5V REG ICのSTR9005が壊れています。

2)電源キー ゴム接点の不良

電源キーの接点抵抗が高くなり検出できなくなることがあります。

フロントパネルを分解し洗浄やゴム接点に導電塗料を塗る,アルミ箔を貼る等で改善します。

経験的に1)の電源不良が最も疑わしいです。

以上です

山内武利

REPAIRFAN様

ご多忙中のところ早速のアドバイス

1)電源ユニットの不良 ないし 2)電源キーゴム接点の不良が疑わしいとのこと

どうもありがとうございます。

ただ、正直、不具合箇所の修理について自信がありません。周りの友人に相談してみたいと思いますが、

どなたも見つからない場合にはREPAIRFAN様にてご対応いただけませんでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

stlab

申し訳ございませんが、修理等はB2Bでしか受けておりません。

ご了承ください。

山内武利

REPAIRFAN様

ご多忙中のところ早速のご返信どうもありがとうございます。

この度のご対応に重ねてお礼申し上げます。

芝田泰正

REPAIRFAN様

アンリツのスペアナ修理記録を興味深く拝見させていただいております。恐縮ですが下記症状で何かアドバイスがいただければ幸いです。

2661Cの故障です。STBYのSWはAC電源を繋ぐといつも通り点灯、しかし最近そのSWをオンにすると画面が白く光って瞬時に電源が落ちるようになりました。ACコンセントを入れなおして動作を確認しましたが前述の動作を繰り返します。デスクトップパソコンのSW電源の修理はしたことがありますがスペアナでのトラブルは初めてです。SW電源、もしくは本体側などでどのような不良が考えれるのかご意見がうかがえればと思います。

以上お忙しいところ誠に恐縮ですがよろしくお願いいたします。

stlab

こんにちは、芝田さま

起動不良との事ですが、その状態でリアのcomposit out(NTSC)にモニタを繋いで何か映るか確認してください。

正常に映るようであれば、液晶モジュール(NEC NL3224AC35-13)の不良で、搭載されているチップ電解コンデンサを交換すると直る可能性があります。

映らない場合は電源不良が考えられ、電源インレット(電源コードを挿す部分)の色を確認してください。(白と黒が存在します)

白の場合は、2651Aと同じ電源が使用されており、本記事と同じような故障が発生しているものと思われます。

黒の場合は電源が異なり、PFC(力率改善回路)が故障している事が多いです。

電源を分解すると、メインの基板にPFC基板が子基板としてコネクタで実装されており、電圧測定系の抵抗が焼損しているのでコレを交換する必要があります。

芝田泰正

stlab様

おはようございます。 早速のアドバイス大変ありがとうございます。

NTSCモニターが無いのでとりあえずミリボル計をコンポジット端子につないでみました。STBYのSWをオンにすると液晶画面光ると同時にミリボルト計の針が振れますが直ぐに電圧がなくなりました。時間をみて記事を参考にしながら電源の方を調べてみたいと思います。インレットは白色でした。 とりあえずお礼まで。

stlab

では、十中八九電源でしょうね。

液漏れした電解液が結構広範囲にまわっているので、よく確認されてください。

パターン切れも発生しますので、そこも要チェックです。