久々のHF~V/Uオールモード機

ヤエスのFTX-1 optima-50 を入手したので測定&分解していきたいと思います。

2024年のハムフェアで突然発表され、FT-818の後継と言われていた物に、AMPが追加され FT-818 or FT-991の後継っぽくなっています。

新品を入手したので箱から・・・

ヘッドだけの FTX-1Fは豪華な化粧箱ですが、AMP付きのoptimaやDXは地味な箱。

optima-50の部分がシール。

DXや海外の物と共用だろう。

さっそく電源on

取説も読まずに適当に触ってみますww

ディスプレイに技適番号が表示され、AMPを付けた時と外した時で表示が変わる。

この表示は、AMP(SPA-1M)を繋いだ時。

こちらは、ヘッドユニット(FTX-1F)だけの時。

分解の前に、色々触ってみましょう。

ちょっと良いなと思ったのは、背面のダイカストに、三脚ネジ穴がある事。

上手く使えば、壁面にスッキリ取り付けられる。

”><” + ”V/M” + ”M>V”キーを押しながら電源を入れると、テストモード(?)に入る。

液晶のチェックと、各キーおよびダイヤルのテストが出来る。

”GM” + ”SDX” + ”PMG” + ”MAG” + ”N/W”を押下しながら電源を入れると、調整モードに入る。

値を変更すると、不可逆な問題が発生する恐れがあるため不用意に触らない事。

抜粋測定データは、後日

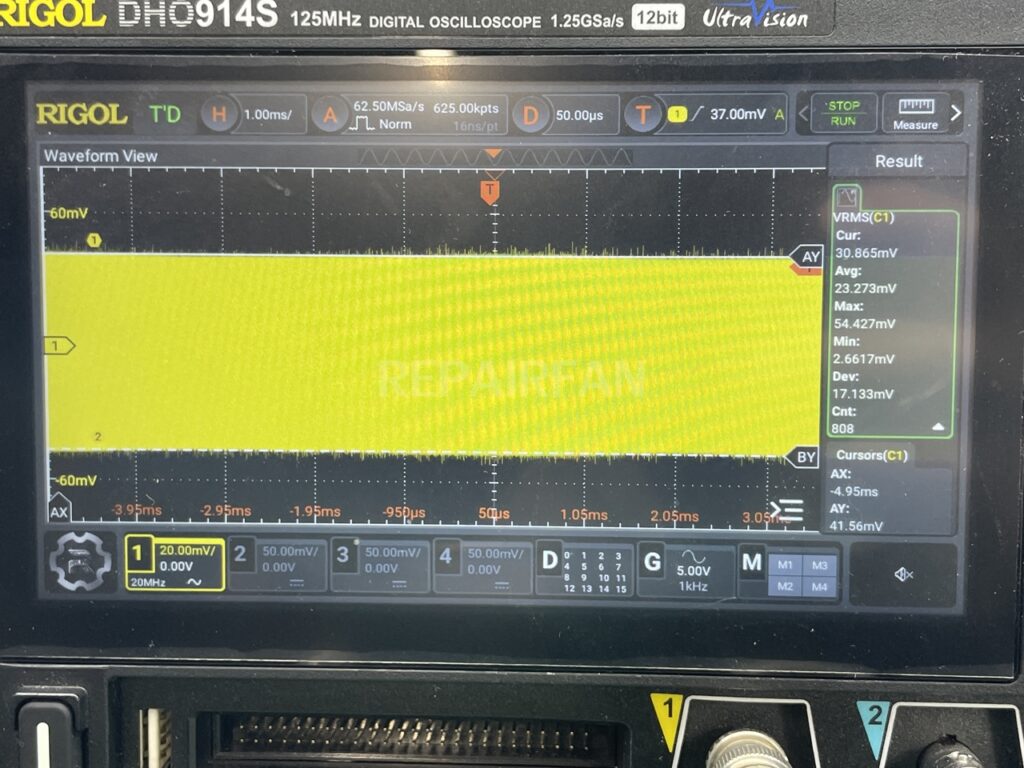

測定していて気になったのは、AMの送信変調。

波形は、無変調で尖頭値にマーカを合わせています。

この時の送信電力は、最大出力(10W)の約1/4で2.86W

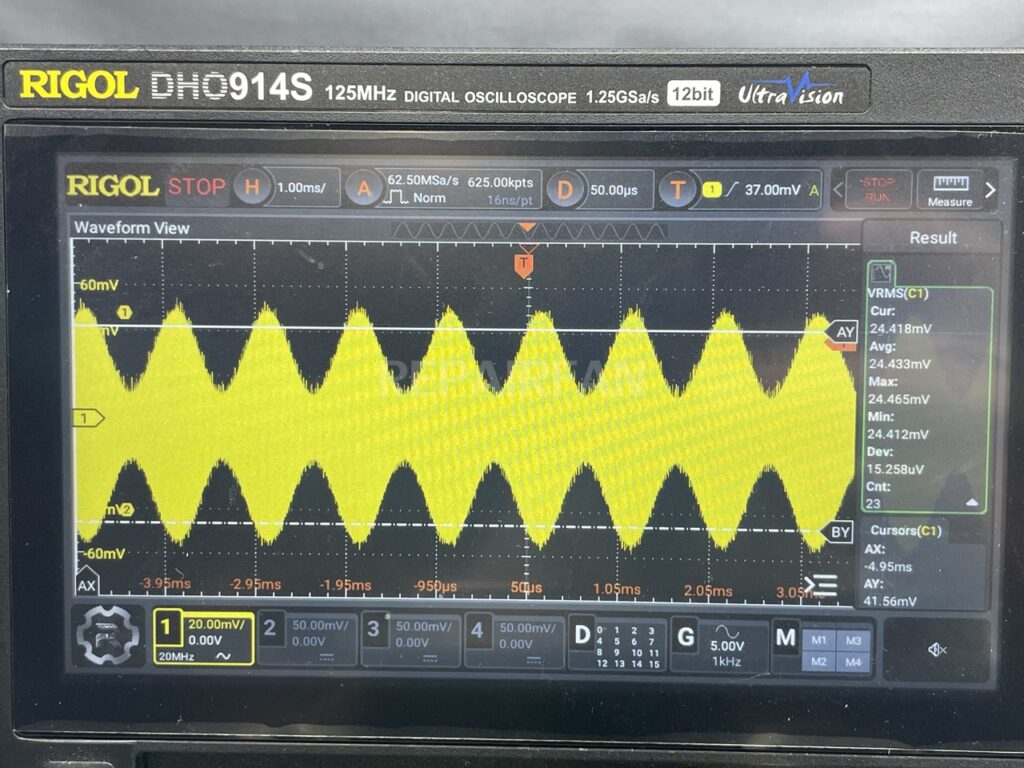

次に、60%変調になる入力を加えた時の波形。

白いラインが、無変調の時の尖塔値の位置です。

本来であれば、変調信号(今回は1kHz正弦波)のnull(sin0°)と無変調の尖塔値が同じでなければいけません。

この時の送信電力は、1.79W

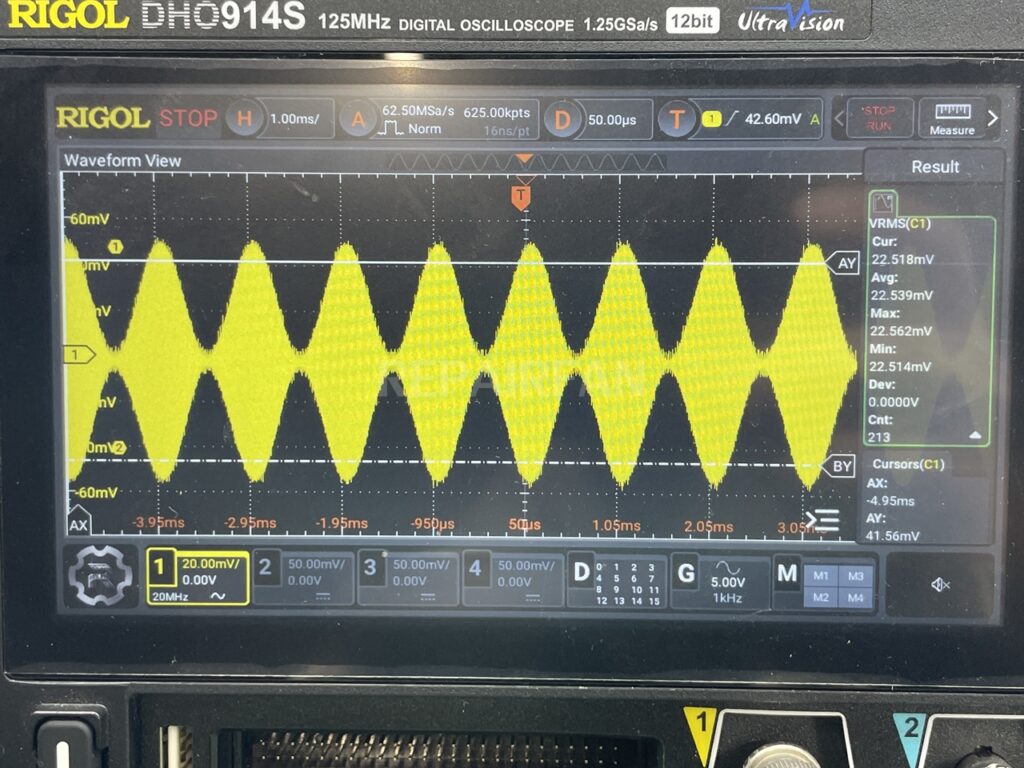

さらに入力信号を増やして、変調度を100%近くにしてみました。

本来であれば、この時の尖塔値は、無変調の倍になっているはずですが、60%時とほとんど変わりません。

この時の送信電力は、1.52W

いわゆる、マイナス変調と言われる動作をしています。

AM変調を尖塔値で押さえるので、逆の意味でのフローティング変調・・・

無変調時の電力を1/4に減じているのに意味がない

ガシガシ送信しながらデータを取っていると、過熱保護なのかパワーダウンしてしまいました。

で、買っていたFAN(SCF-1)を取り付け。

ヘッド単体では、放熱が間に合わない様です。

残念な事に、バッテリと同時取り付けは出来ません。

そろそろ、分解開始

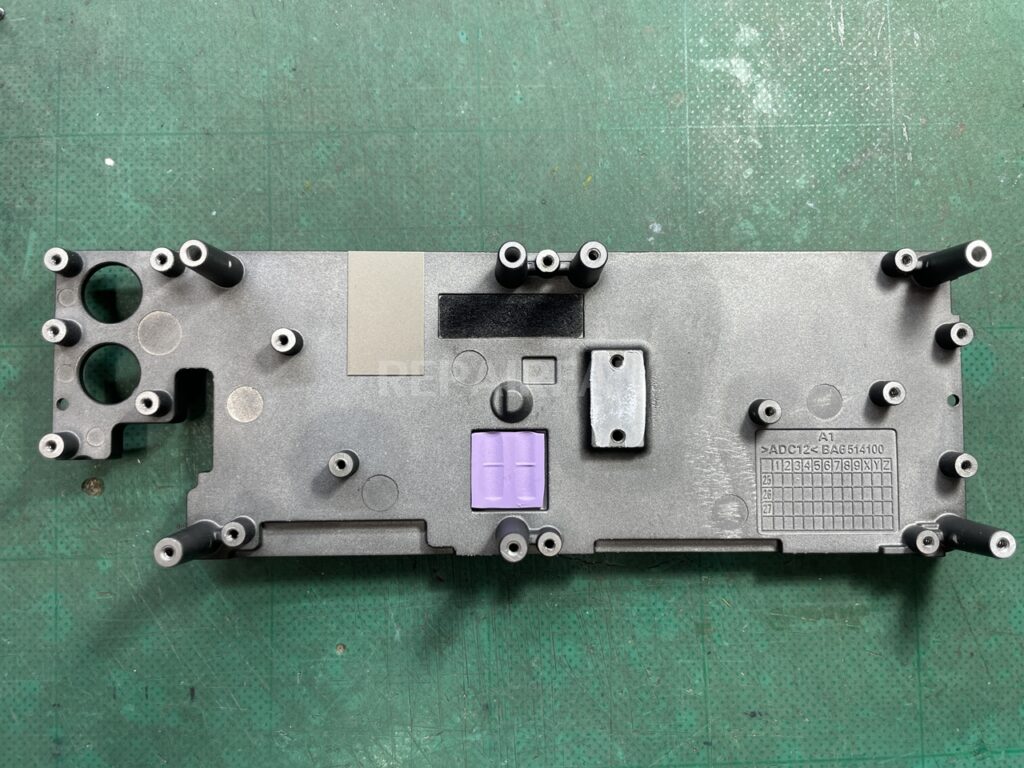

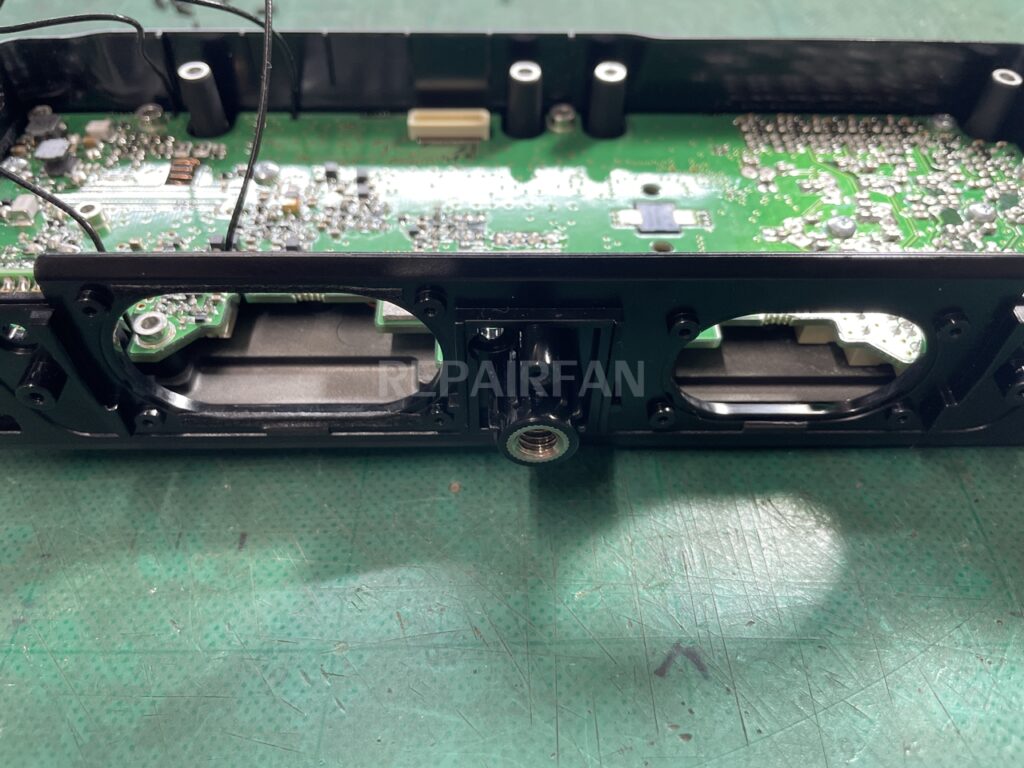

底面の、SPガイドから。大小2つのSPがありますね。

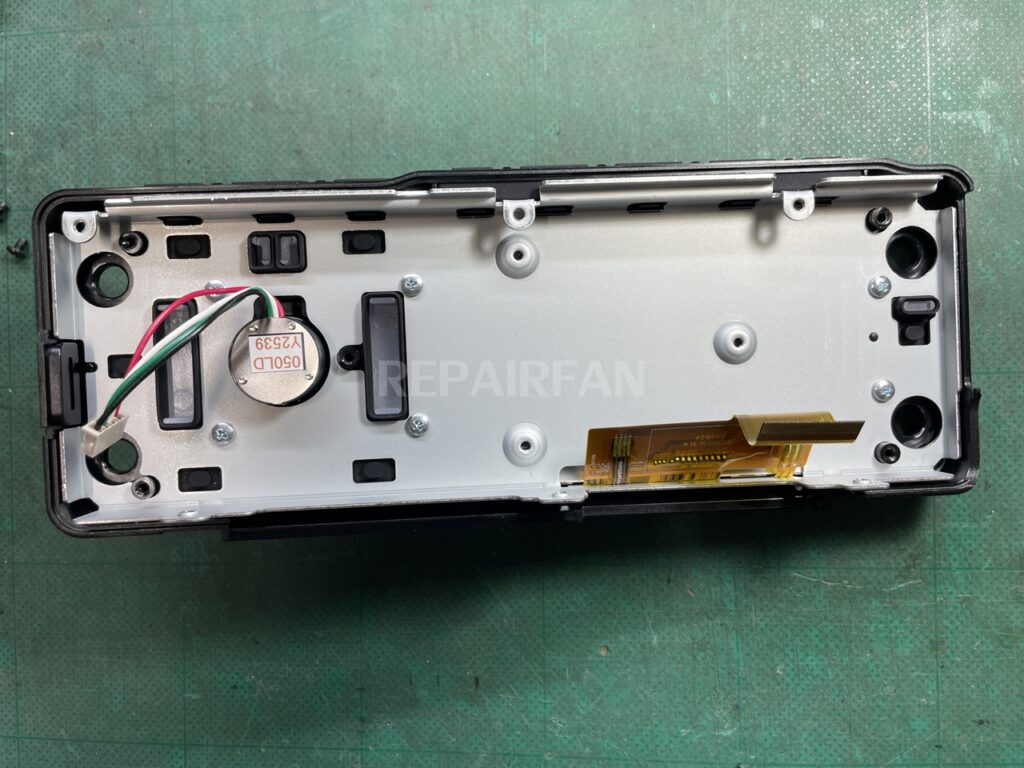

2つ割り

上:背面・RF部

下:前面・制御部

後加工(手直し)したと思われる・・・

1st LOTだしねww

ブルートゥースに接続するフレキに銅箔が貼ってある。

背面側のGNDに接触する様にフィンガーが付けられている。

何か、ノイズが悪さしたのか?

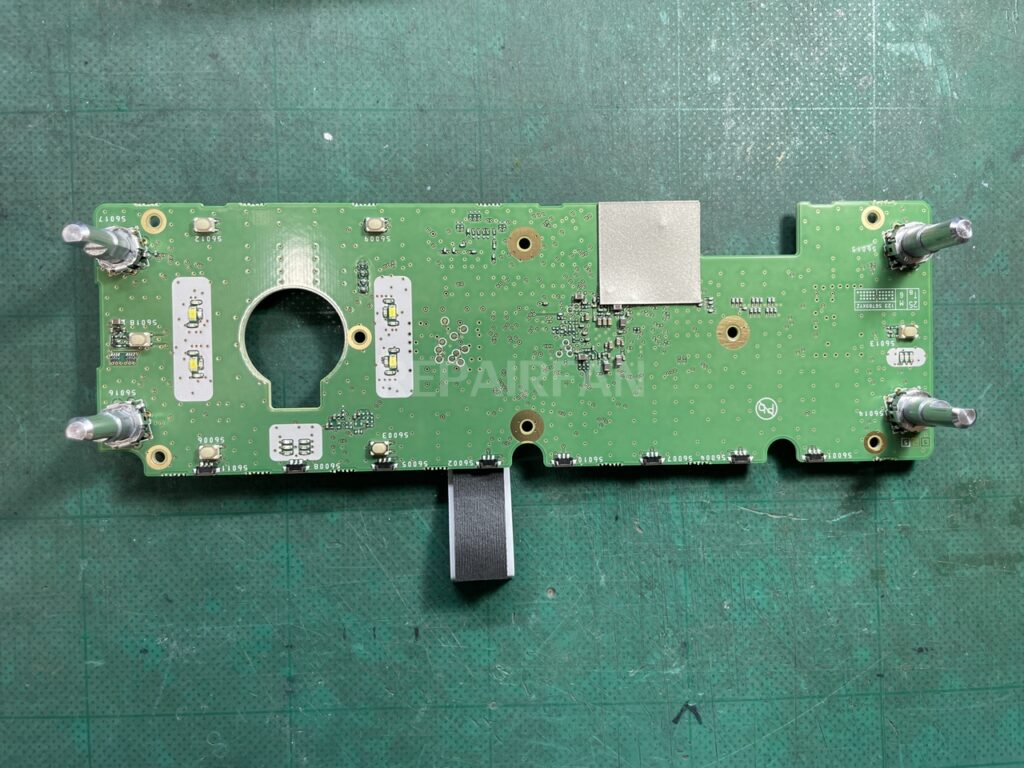

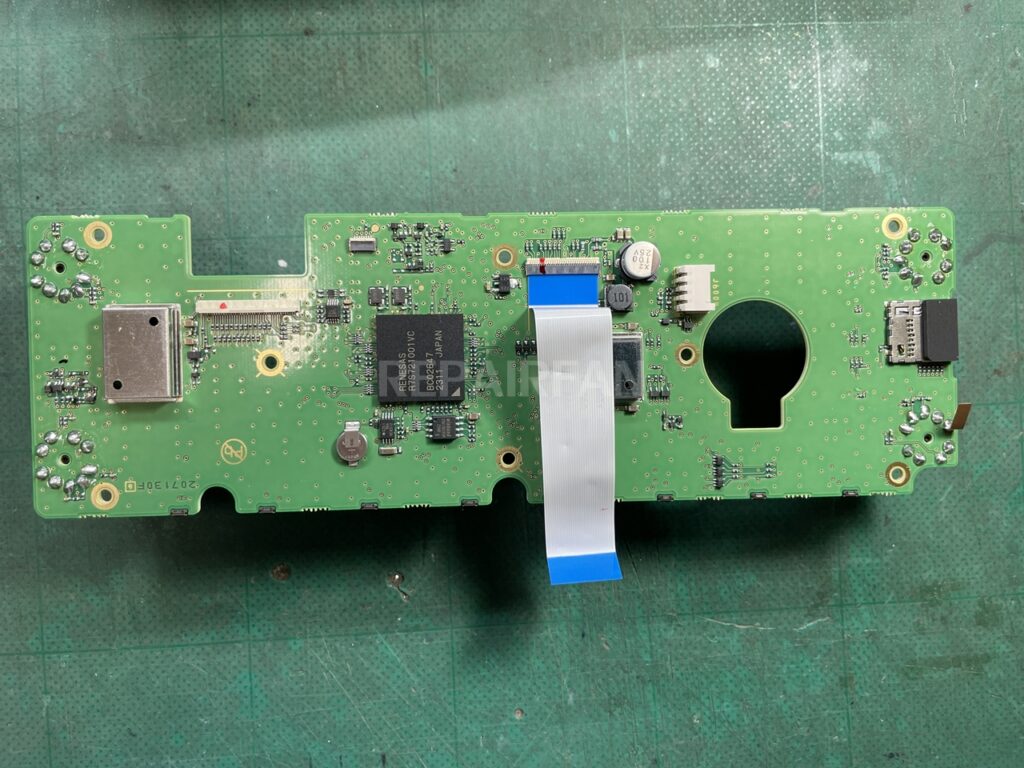

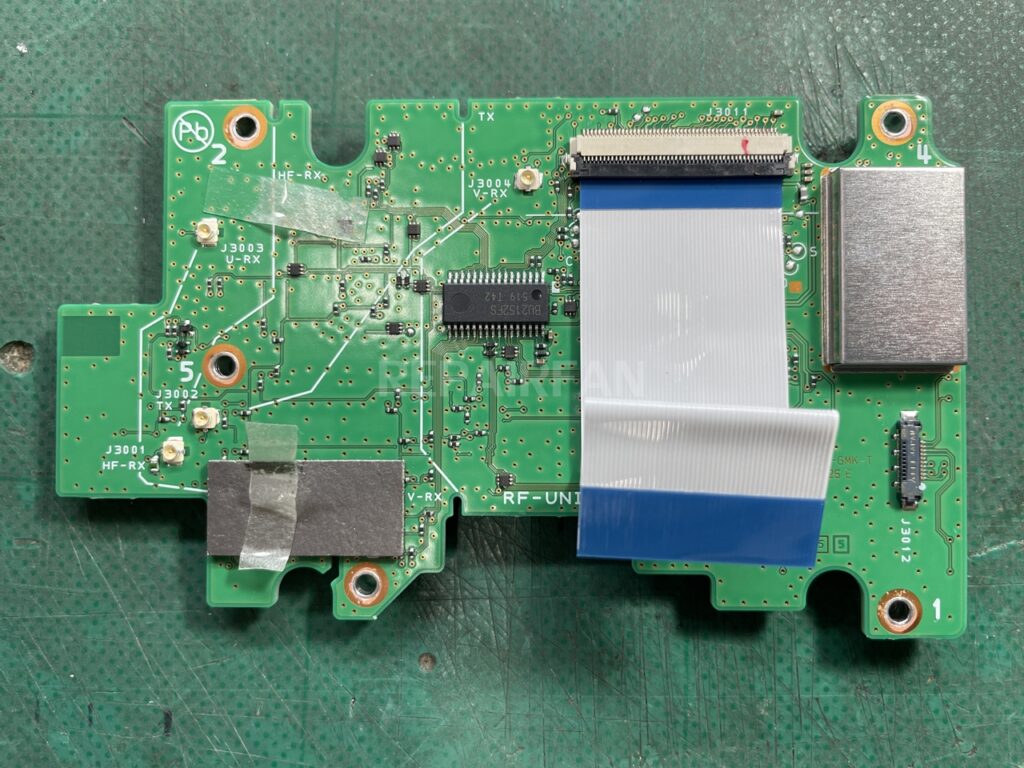

コントロール基板表

こっちは、ほとんど部品がのってません。

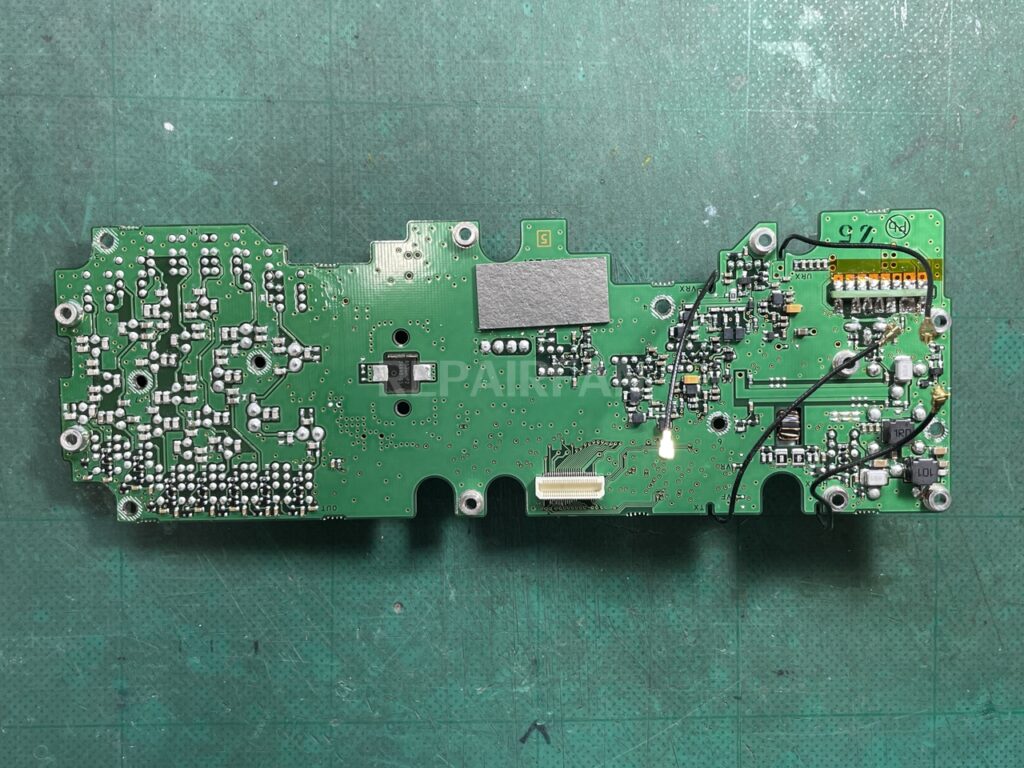

コントロール基板裏

表示用と思われるMCU

ルネサスR7S721001

コントロール基板と、フロントパネルの間にはしっかりとしたシールドが入っている。

液晶は、台湾のLitekall社の800×480

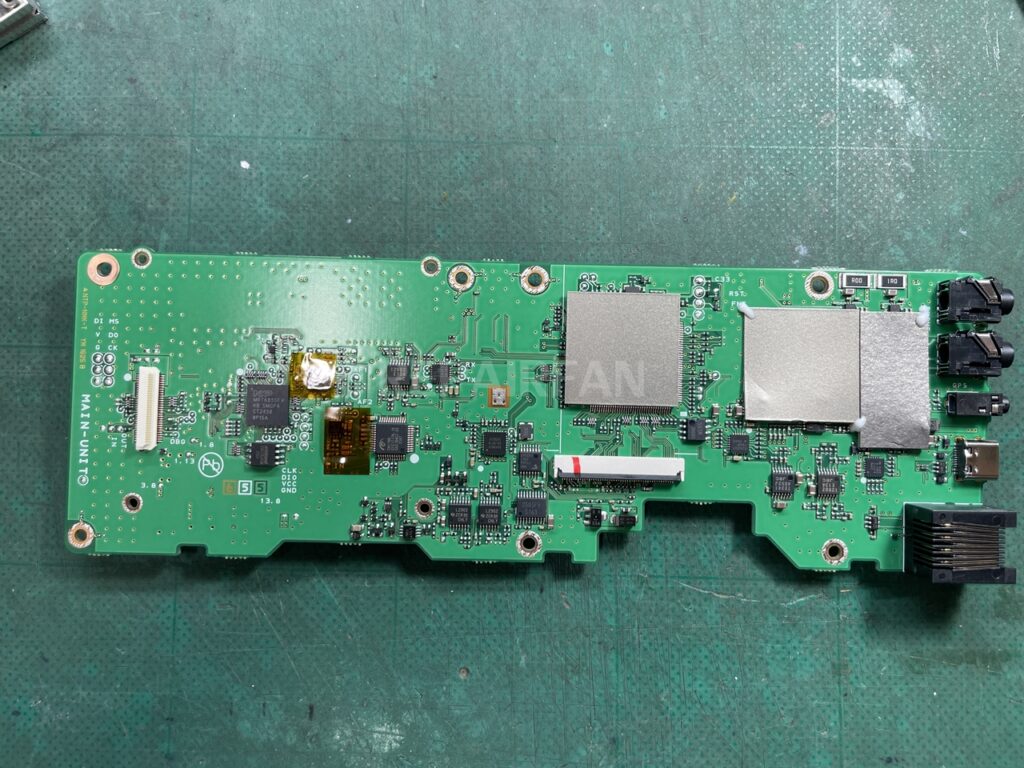

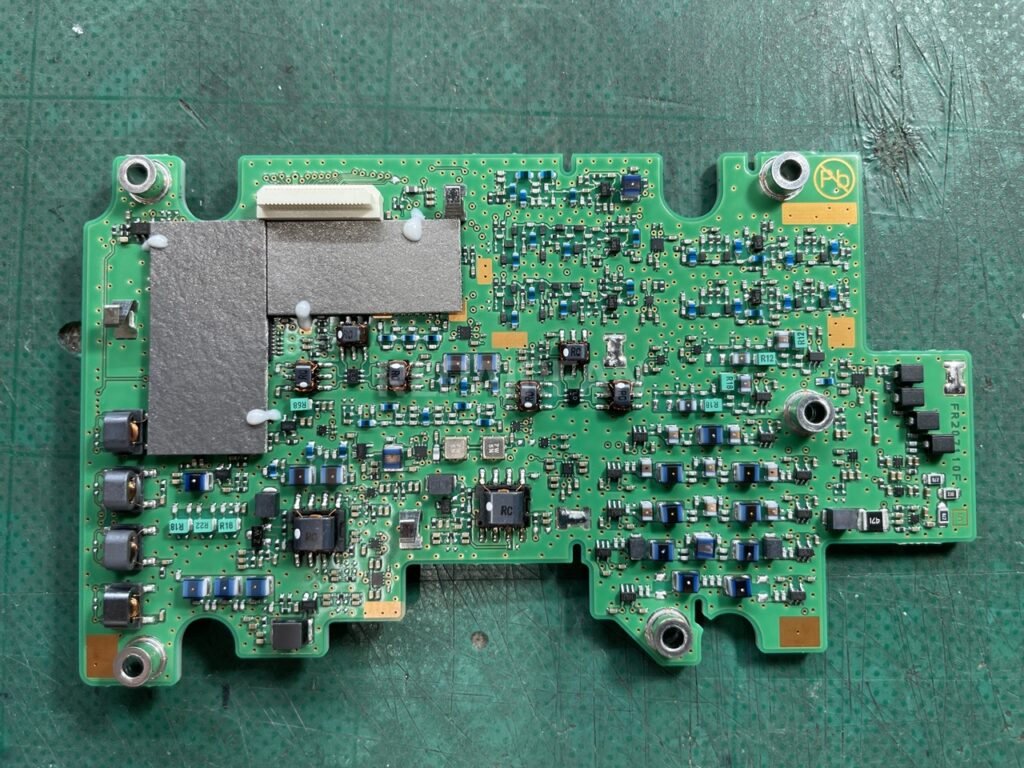

メイン基板表

ココには、謎のジャンパーポイントがある。

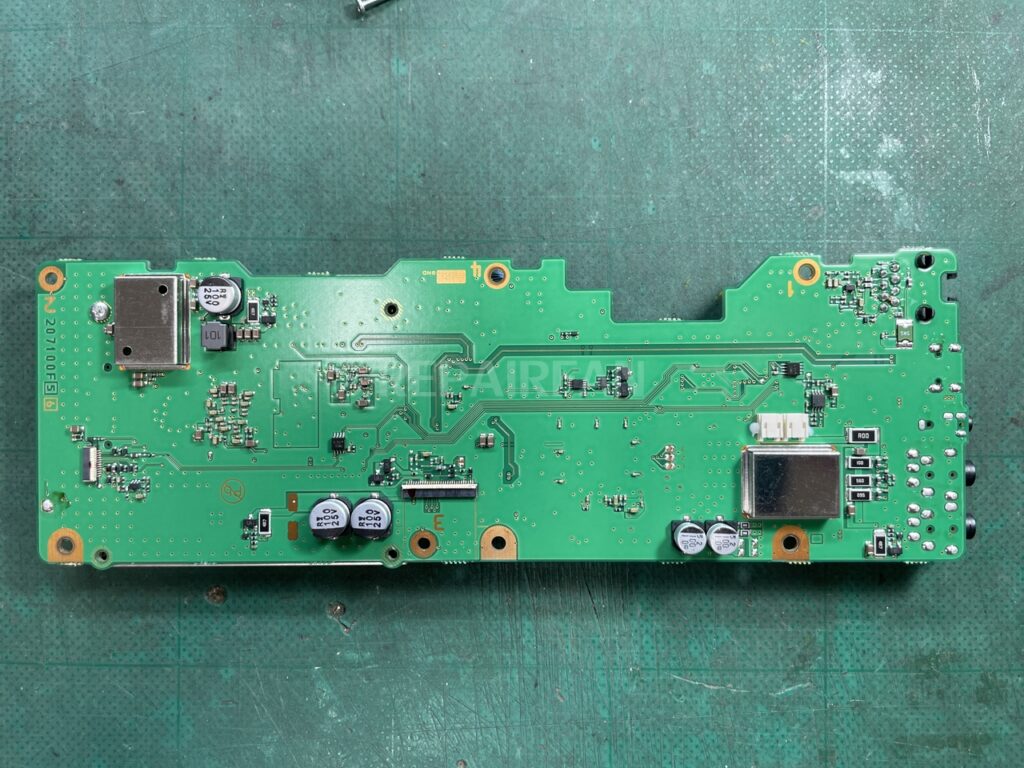

メイン基板裏

制御や信号処理

RF基板表

RF基板裏

PA基板との間のシールド

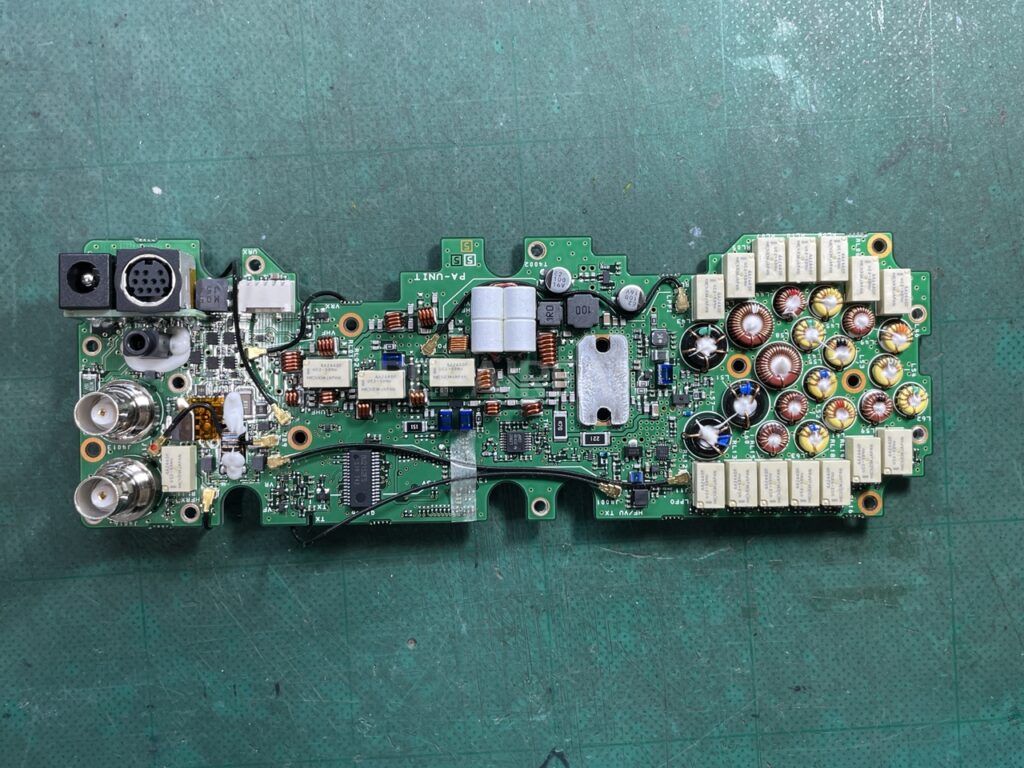

PA基板表

ココにファイナルがある。

RD35HUP2(三菱)

これでHF~430まで対応。

PA基板裏

LPF部

高さを抑えるために、トロイダルコイルが横向きに実装されている。

放熱器を兼ねた、ダイカストフレーム。

背面から、少し見えるが思ったより大きい。

ファイナル付近は、10mmほどと厚いが、オーバーヒートするのは表面積不足で放熱がイマイチなんだろうな。

スピーカを1個つぶして、ファンを付ければ放熱に寄与できるか?

電池端子とPA基板を繋ぐコネクタが、すごく差し難いけど、量産ではどの様にやってるんやろう?

ひさびさに、盛り上がった機種じゃないでしょうか?

各所から使用レポートが上がってくると思いますので、それも楽しみです。

しばらくは色々調べながら、どの様な事が出来るか探っていきたいと思います。

また、近日中にAMP編をupする予定です。・・・たぶん

コメントを残す